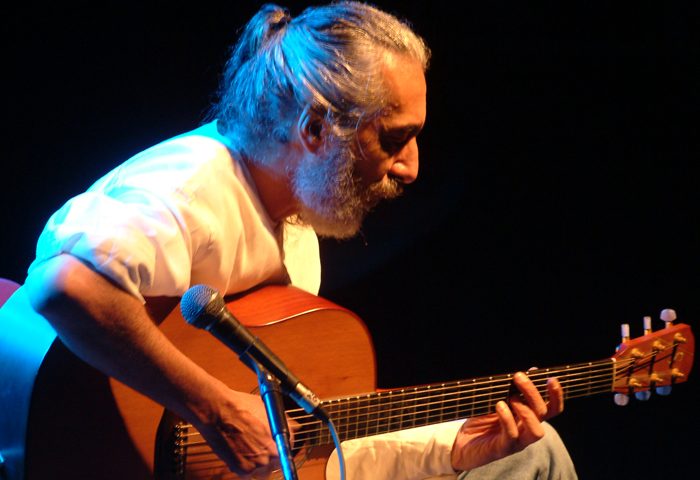

Entrevista: ANDRÉ GERAISSATI, violonista e compositor

Christian Pruks

christian@clubedoaudio.com.br

Nascido em São Paulo, em 1951, foi um dos violonistas mais emblemáticos da música instrumental brasileira do fim da década de 1970 e 1980, participando dos principais festivais de jazz com o Grupo D’Alma, e gravando e apresentando-se com nomes como o multinstrumentista Egberto Gismonti, em uma parceria muito produtiva. Seu álbum solo Insight foi o primeiro disco gravado no Brasil em formato DDD – com todos os estágios da gravação em formato digital. Em 1988, apresentou-se no Festival de Jazz de Montreux na mesma noite de Bobby McFerrin e do trumpetista Wynton Marsalis. Depois, na década de 1990, dedicou-se ao projeto Tom Brasil, apoiado pelo Banco do Brasil, que gerou centenas de concertos com os melhores expoentes da música instrumental brasileira – um dos registros mais importantes desse gênero musical. No fim da década, gravou o álbum Next, com Eduardo Queiroz, Emilio Mendonça e Renato Martins, um disco de violão, dois teclados e um jarro de barro servindo de peça de percussão, gravado em alta qualidade sem alterações ou manipulações de estúdio, mostrando com clareza os contrastes e a profundidade de cada elemento musical. Em 2002, novamente inovando tecnicamente, gravou com a CAVI Records o álbum Canto das Águas, primeiro disco em SACD – Super Audio CD – produzido e masterizado no Brasil – um marco na história da música instrumental brasileira.

Como começou seu contato e descobrimento da música?

O meu primeiro contato com a música foi na casa da minha avó – eu tinha uns cinco ou seis anos de idade, e foi quando prestei atenção na música. Minha avó costumava colocar, depois do almoço, para ouvir, aqueles discos com 78 rotações, de Dilermando Reis, Altamiro Carrilho, enfim, algumas óperas, Caruso, não consigo lembrar de todos, mas foi a primeira vez que prestei atenção no que era música. Claro que ouvia música – sou o caçula, tenho um irmão do meio quatro anos mais velho que eu, e outro irmão oito anos mais velho – e eles tinham interesse pela música da época, que era Elvis Presley, Little Richard, entre outros. Então meu primeiro contato realmente prestando atenção foi com minha avó, e não com a música como pano de fundo.

Como você soube que iria ser músico?

Na verdade eu descobri que ia ser músico muito a partir do momento em que reparei que as outras coisas, como ser engenheiro, médico, físico, sei lá o que, não tinham para mim tanto atrativo quanto a música, quanto tocar música. Quando decidi mesmo que ir ser músico, devia ter, acho, uns 17 anos – foi quando isso começou a se materializar na minha cabeça. Quando estamos na adolescência temos muitas possibilidades, e você tem que decidir o que quer fazer na vida, então foi por isso, pela incapacidade, acho, de lidar com as outras coisas – ir para a aula não era um negócio que me atraia tanto, e tocar música era mais legal, tinha mais a ver comigo.

Fale-nos sobre como foram seus estudos formais e informais de música, de sua formação como artista.

Sobre o lance de estudar música, eu nunca tive um estudo formal, de ir para a escola de música, de ter um professor. Acabei me envolvendo com música inicialmente por causa de dois conjuntos da época: um deles, os Beatles, obviamente – creio que a coisa mais importante que aconteceu na minha vida foi ter ouvido os Beatles, mas como era um grupo que tinha canto, não tinha tantos solos de guitarra, apenas um ou outro solo curto do George Harrison, então eles me levaram a gostar de acordes. Eu nasci em 1951, então estou com 62 anos de idade, e o Paul McCartney tem a idade do meu irmão mais velho, 70 anos, então não sou exatamente da geração dos Beatles, mas acabei sendo atraído por eles, lembro-me, mais do que meus irmãos foram. Mas tinha outro grupo da época também, mais da época dos meus irmãos, um conjunto de música instrumental que acabei ouvindo, chamado The Ventures, um grupo norte-americano que tocava na época o que se chamava de surf music. No bairro que morava, quando pequeno, o Tatuapé (em São Paulo) tinha vários conjuntos de música instrumental que eram muito famosos na época. Tinha um chamado The Clevers – que depois virou Os Incríveis – e tinha outro conjunto muito famoso chamado The Jordans, que tocava músicas do The Ventures, do Shadows, de grupos instrumentais, e que compunham também músicas próprias. Vizinho à minha casa tinha um grupo, dentre vários conjuntos de garagem, chamado The Tip-Tops – que até chegou a gravar um disco. Então era fácil para mim, pois apesar de ser bem mais novo, São Paulo era uma cidade bem diferente, e meus irmãos eram amigos do pessoal que tocava, então eu saia da minha casa e duas casas depois era a casa do Mingo, que se me lembro bem era guitarrista base dos Tip-Tops, e eles me deixavam ficar sentado lá ouvindo tocarem música do The Ventures e do Shadows, um tipo de música que me motivou a tocar guitarra como solista – os grupos eram compostos por um baterista, um baixista, uma guitarra base e um solista, que era quem tocava a melodia, o que requer um pouco mais de destreza técnica. Então esses dois mundos me acompanharam: tanto o de ser solista, quanto fazer acompanhamento. Eu não estudei nada formalmente até que, por volta de 1977, fiz um teste para virar professor do CLAM (Centro Livre de Aprendizado Musical), que era a escola do Zimbo Trio. E embora já soubesse os acordes, como Sol Maior, e tocar as escalas mesmo sem saber os nomes, toquei uma música de violão solo do Yes, uma bossa nova, e o sujeito que fez o teste, o Luis Chaves, coordenador da área de violão, me disse que precisava saber o que eram as coisas, e me deu um prazo de alguns dias para aprender os acordes e o porquê deles. O Cláudio Celso, grande guitarrista, muito gente boa, me ensinou rápida e didaticamente, com uma generosidade incrível, os fundamentos, um negócio chamado de campo harmônico: relação entre as notas, os nomes, as escalas, e como eu já sabia tocar aquilo, ou algo muito próximo, não tive dificuldade de entender as relações. Voltei então ao CLAM, fiz o teste e fui aprovado, e depois, convivendo com o pessoal, fui aprendendo mais coisas. Eu não sei ler música até hoje, e é uma história engraçada: quando era pequeno, saí com a minha mãe e fui a uma loja para comprar os discos da época dela – Ray Conniff, Românticos de Cuba etc. – e ouvi pela primeira vez o Ray Charles, que foi um negócio incrível, tocando os conhecidos primeiros acordes de What I Say, que é tipo um ‘guitar twist’, e hoje quando vejo as coisas que toco sempre tem isso, pois está dentro de mim, porque acho muito legal. Achei incrível, pensei que queria tocar piano, igual ao Ray Charles. Minha mãe tinha uma amiga que possuía um piano em casa e lecionava o instrumento, e era um piano branco que eu achava incrível. Sentei no piano já achando que iria tocar, mas ela fechou a tampa dele e me disse que antes de tocar o piano tinha que aprender teoria. Fiquei horrorizado, achei que não ia aprender aquele troço nunca, e desisti – tanto que não sei ler música até hoje, e acabou não sendo tão importante, já que não virei músico de estúdio ou erudito, que têm que saber ler partitura, virei um músico popular que tocava Beatles em bailinhos. Depois, acabei estudando um negócio muito interessante: quando apareceu o jazz rock, o fusion, o John McLaughlin com o grupo Mahavishnu Orchestra, entre outros, onde tinha a possibilidade de ir além daquilo que já sabia, fui estudar um grande livro – que recomendo para quem tiver curiosidade sobre música – chamado 20th Century Harmony, um apanhado de soluções que esses grandes compositores de música erudita, como Shostakovich e outros, encontraram em suas músicas. O autor então coletou isso e deu uma explicação teórica para elas, formalizou-as teoricamente. É um livro muito bacana, que dá muita noção para o jazz e politonalidades. A Janaína Godoy, filha do Amilson Godoy, grande músico e arranjador, e sobrinha do Amilton Godoy do Zimbo Trio, ainda pequena, havia aprendido a ler música. Então, combinei com a Janaína que lhe daria um sorvete ou doce, e ela vagarosamente ia lendo o livro e eu ia gravando com um gravadorzinho. À noite, o Amilson ouvia a gravação e checava se a Janaína havia tocado direito – e eu, de ouvido, com o gravadorzinho, aprendia e formalizava parte daquilo. Foi o mais profundo que fui aprendendo com um livro.

A trajetória para um músico se realizar profissionalmente é hoje muito diferente de quando você começou?

Eu tenho a impressão que hoje, apesar da minha época de fazer carreira já ter ido – e felizmente consegui fazer uma carreira – que existe os dois lados da moeda. Fico vendo no Facebook, nas pessoas que me escrevem, que tem bastante lugar para tocar hoje, ou seja, bem diferente da minha época. Por exemplo, hoje a gente tem uma realidade para nós, que somos de São Paulo, que é a rede do SESC –

que é incrível, maravilhosa, que não sei se existe algum paralelo no mundo, mas eu nunca vi. São Paulo tem tanto lugar, como a Casa do Núcleo, que é excelente, tantas atividades, tantos cantores e estilos musicais, que eu tenho a impressão de que oferta de oportunidades hoje em dia é muito maior que antigamente. Porém, como na minha época não havia tanta oferta, se você tivesse a oportunidade de fazer alguma coisa, algum trabalho que se destacasse, era um pouco mais fácil, porque não tinha tanta gente fazendo música. Não sei dizer, se começasse a tocar hoje, como seria – teria muito mais oportunidades e lugares para tocar, mas a mídia escrita me parece hoje não olhar mais para a música instrumental. Para os músicos em geral, eles podem hoje acompanhar músicos profissionais, tocar em duplas sertanejas, bares, bailes – ou seja, possuem muita coisa para fazer.

Como é ser intérprete e compositor de música no Brasil?

O Brasil tem uma coisa legal que é a variedade de músicas que se pode ouvir por aqui, especificamente em São Paulo que é, efetivamente, o mundo – se tem uma síntese do planeta Terra, chama-se São Paulo, onde todas as coisas existem e se mesclam. Aqui, quem quer, quem tem vontade de conhecer, pode ouvir o melhor da música nordestina, por exemplo. O Oswaldinho do Acordeon, só para citar um, tem um lugar onde se ouve música nordestina de fato, com ele tocando. Se você está com vontade de ouvir pagode, pode ouvir até um Arlindo Cruz, rei do pagode. Enfim, em São Paulo tem conjuntos de rock, tem de tudo, desde sempre. Eu me lembro de uma coisa que me marcou muito, de uma vez que estava passando pelo Vale do Anhangabaú, perto da Praça das Bandeiras, e ouvi um sujeito, teoricamente uma pessoa desfavorecida financeiramente, um cara que estava com um pedaço de pau, de madeira, com umas três cordas, com um caco de vidro tocando algo parecido com uma slide guitar – era um sujeito do Nordeste, e tinha aquela coisa de música nordestina no sangue dele. Eu fiquei encantado! Fiquei ali uma meia hora ouvindo – era impressionante a musicalidade do sujeito. Isso é São Paulo. Na minha época, principalmente na década de 1980, dei muita sorte por ter sido a grande época da música instrumental, onde apareceu todo mundo, os grupos Medusa, Pau-Brasil, Pé Ante Pé, Alquimia, D’Alma, grandes turnês do Egberto Gismonti, do próprio grupo D’Alma – foi uma época muito favorável para o meu tipo de música. Para a difusão dessa música instrumental, o pianista Artur Moreira Lima foi de uma importância inacreditável – ele teve a coragem de pegar um caminhão, por um piano em cima e tocar até na Amazônia – é um cara incrível. Havia o selo Kuarup, do Mario de Aratanha, do Rio de Janeiro, o selo Som da Gente, o selo Carmo do Egberto Gismonti, a Visom, e a própria Warner – para onde fui em 1987 – tinha um monte de gente legal, como o Ricardinho Silveira, o Rick Pantoja, o grupo High Life do Nico Assumpção, coisas muito boas da música instrumental. Aí, se você vai para a Europa, onde os Países são muito pertos e estão estabelecidos há muitos anos – ainda mais se a gente imaginar que a música popular europeia era a música erudita – vê-se a ligação que eles têm com a música instrumental, onde há vários clubes onde se toca e se obtém uma remuneração bastante razoável.

Como se dá seu contato com os vários gêneros musicais, como jazz, clássico e música brasileira?

É aquilo que eu estava falando sobre morar em São Paulo. Sobre a música erudita, estava pensando quais foram as coisas que realmente entraram na minha veia, que acabaram me picando. Quando era jovem, a Abril Cultural lançou alguns fascículos com discos que se compravam em banca de jornal, tendo Bach, Beethoven e Tchaikovsky, e eu achei legal e comprei toda a série. Tinha um aparelho de som muito ruim em casa, mas dava para ouvir – apesar daquilo não repercutir imediatamente na minha vida, não despertava em mim o interesse em querer tocar aquela música. A única música de Bach que toquei foi o Prelúdio em Ré Menor – que na verdade foi escrito para Dó Menor, mas para o violão virou Ré Menor – que eu tocava não com o dedo, mas com a palheta, para treinar e ganhar rapidez. Mas não cheguei a pensar em virar violonista erudito.

Gravar é mais importante do que apresentar-se ao vivo? Qual realiza melhor o processo criativo do músico? Fale-nos sobre sua relação com a gravação.

No meu caso, são coisas bem diferentes. Gravar para mim é um pouco

angustiante, pois o tipo de música que eu toco é muito livre e, se você grava, a gravação é uma fotografia – fica registrado. E aí vou ouvir e não acho muito bom, penso que algum caminho que segui não foi muito legal,

e como não gosto de fazer emendas, gosto de tocar no máximo três vezes uma ideia, e se alguma das três der certo, que bom; se não der certo, é porque não é para gravar. Ao vivo é um pouco melhor, porque tem a possibilidade de você tocar do jeito que acha melhor.

Quem são seus ídolos e inspirações no mundo da música e fora dele?

Eu tenho a sorte incrível de nascer na mesma época dos meus ídolos,

das pessoas que admiro muito. A pessoa que mais admiro, que está próximo da gente, é o Egberto Gismonti, um excepcional compositor, excelente instrumentista e um sujeito que fez um caminho que é, talvez, o mais sólido que eu conheça na música instrumental, gerenciando muito bem sua carreira. Tive a oportunidade de conviver com o Egberto, e isso para mim é incrível. Ele me falou uma coisa que foi decisiva, que é para eu acreditar em uma utopia. O Egberto mostrou para todos que é possível sim realizar uma utopia muito bem realizada, com todos os passos necessários. Entre tantos, tenho que falar de Zimbo Trio, Hermeto, Paulinho Nogueira, Baden Powell… vou ficar aqui o dia inteiro citando. Acho que são essas as pessoas que me influenciaram mesmo.

Como o André Geraissati vê o seu futuro?

Agora, aos 62 anos, já faz um tempo que não tenho grandes preocupações, como já tive, com a minha carreira, com ter que marcar turnê, tocar. Às vezes fico sem tocar um tempão, sem tocar violão mesmo. Acho que agora essas coisas são apenas uma parte da minha vida. É uma coisa que eu gosto, não é mais ‘a coisa’ que eu gosto. Durante as décadas de 1980 e 1990, 80% a 90% do meu tempo estava voltado para a música e o mercado musical. A partir de 2000 dei uma parada para organizar a minha cabeça, e agora a música é um elemento na minha vida – não tenho mais tanto interesse pela carreira ou pelo mercado musical, não foco mais tanta energia nisso.