Discos do Mês: UM CLÁSSICO & DOIS DE ROCK PROGRESSIVO

Christian Pruks

christian@clubedoaudio.com.br

Toda vez que eu vou selecionar discos para esta seção, penso no que eu vejo por aí de indicação de gravações, e penso o quão diferente eu sou da maioria – e acabo ficando com dúvidas de se estou fazendo algo certo ou mesmo interessante.

Existe uma série de ponderações que eu posso fazer nesta abertura de artigo, o que eu acho sobre comportamentos um tanto ou quanto estranhos. Como, por exemplo, gente que têm muitos e muitos milhares de discos – quantos será que eles ouvem? Com que frequência? Se ouvem é porque deixam música rolando de fundo o dia inteiro – porque podem – e essa música vira pano de fundo para outras atividades, não se presta atenção nela. É a ‘música

papel-de-parede’…

Mesmo trabalhando com áudio, na área de áudio, há muitos e muitos anos, não quer dizer que eu fique ouvindo música o dia inteiro – até porque tenho não só outras coisa para fazer, como também tenho outros interesses. Mas ouço muito mais música do que a maioria dos audiófilos e melômanos – porque as pessoas têm que trabalhar, tem que estar com a família, tem atividades extracurriculares, etc, então acredito que elas ouçam, quando muito, uma duas horas por dia de música – isso em sistemas de som. E quando digo que ‘ouvem’, quero dizer prestando atenção na música, mergulhando nela. E essa é a verdadeira apreciação pela música. Talvez ‘ouçam’ assim também aqueles que usam fones de ouvido na ida e na volta do trabalho, absortos dentro de sua música, esperando o tempo passar.

O que eu quero dizer com isso? É que quem tem só esse tempo acima, por dia, para ouvir música, e tem milhares de discos, não ‘ouve’ nem 10% do que tem. Entendo a compulsão do melômano e do audiófilo pela compra de discos – mas também entendo que a maior parte dos discos que ouvimos são obras às quais retornamos com frequência: os discos de cabeceira. Dois dos discos aqui neste artigo são de 1997, por exemplo – e eu não os descobri este ano, nem no ano passado. Eu literalmente os ouço há quase duas décadas!

O que eu quero dizer com isso? Que eu seleciono muito aquilo que me interessa ouvir – não sou um consumidor ávido, não procuro coisas novas todos os meses, nada disso. Não tenho muito mais do que 200 discos em rotação – e não tenho prateleiras e mais prateleiras tomando pó guardando acumulação de décadas de discos. Até porque dificilmente guardo coisas que ou eu não vou usar ou não tenham valor sentimental.

Dito isso, também me vem à cabeça os colecionadores de música clássica, que compram dezenas de versões da mesma obra – de uma infinidade de obras. É fato de que hoje em dia é possível ouvir – e verificar se uma determinada nova execução de uma obra é melhor ou pior – via streaming e até YouTube, então não é para não comprar algo que possa virar depois peso de papel ou mesmo coletor de pó. Acho estranha também a compulsão de orquestras e regentes em gravar ‘ainda mais um’ ciclo de sinfonias de Beethoven, por exemplo – mas isso seria caso para outra discussão. Por exemplo, tendo ouvido uma longa série de gravações de uma das minhas sinfonias preferidas, a No.1 de Johannes Brahms, fechei com a que mais me agrada, com a Filarmônica de Berlim regida por Herbert von Karajan, versão da década de 1960 – que, aliás, tem uma qualidade de gravação bem decente. Tendo essa em mãos, não há regente ou orquestra em atividade hoje que facilmente me convença a comprar uma gravação atual dessa sinfonia para ter mais uma. Então essa compulsão, como fã de música clássica, eu não tenho.

A ideia, quando seleciono estes discos, para neste artigo, é trazer algo que costumeiramente não é indicado pelas meios de comunicação audiófilos, que é sempre musicalmente de alto nível (apesar de não ser do gosto de todo mundo), que não é banal, e que não é como o gosto pessoal estranho de alguns articulistas de áudio que adoram indicar coisas como ‘techno-rumba-low-fi-vietnamita’ – tem gente que parece que faz questão de ouvir as coisas mais esquisitas e alternativas possíveis, como se fosse uma ‘modinha’.

Na planilha de hoje temos: um clássico moderno e contemporâneo, um rock progressivo alternativo que é facilmente um dos melhores discos das últimas décadas, e um disco de uma das mais eruditas e complexas bandas do rock progressivo.

Vamos à eles:

King Crimson – The Power to Believe (Discipline Global Mobile / Sanctuary Records, 2003)

Acho que, de todo o dito Rock Progressivo, o que é mais um ‘gosto adquirido’ – e o mais cerebral também – é o King Crimson. A banda é fruto de um dos mais inovadores guitarristas que eu conheço: o inglês Robert Fripp.

O King Crimson, que já teve muitas formações, começou oficialmente em 1969, no auge do momento no qual o Progressivo estava surpreendendo o mundo do rock com suas principais bandas: Yes, Genesis, Pink Floyd, e Emerson Lake & Palmer (claro que muitas outras apareceram no cenário). Todas essas traziam aspectos de outros gêneros, como o clássico e o jazz, complexidades de arranjo, complexidades e variações rítmicas, letras esotéricas e, principalmente, músicos com conhecimento e habilidade profundos – e desejo de inovar. O resultado de tudo isso é uma longa série de álbuns temáticos e várias obras de arte musicais. Porém, as faixas extremamente longas e o ‘luxo’ musical provido pelos Progressivos somente agradou o grande público e as paradas de sucesso até o meio da década de 1970, e a partir daí seu público começou a ficar mais restrito e seu sucesso comercial mais ainda. Comercialmente, o dinheiro do grande público começou a ir para vertentes como o Punk, a Disco e o Pop eletrônico.

Após esse período, Emerson Lake & Palmer pouco ou nada produziu, tentando ser mais pop. O Yes e o Genesis viraram pop, cada um com seu (grande) sucesso. O Floyd manteve-se mais para perto de suas raízes, mas também foi pop. Como aconteceu com muitas e muitas (e muitas) bandas da era do Rock Progressivo, o King Crimson – com várias mudanças de formação – tornou-se cada vez mais complexo, e cada vez mais exclusivo de seu público cativo. O Crimson nunca foi, na verdade, uma banda de grande sucesso comercial – a não ser por seu primeiro disco, In The Court of the Crimson King.

O Crimson inaugurou a década de 1980 com uma formação de quarteto que incluía um baterista/percussionista, no caso: Bill Bruford, que foi baterista do melhor período do Yes. Um baixista: Tony Levin, que além de tocar em várias formações do Crimson, tocou em todos os disco solo do Peter Gabriel desde que esse saiu do Genesis, ainda na década de 1970, e também protagonizou vários excelentes projetos solo – como o From the Caves of Iron Mountain, do qual falei no mês passado, e o Black Light Syndrome, um dos discos sugeridos deste mês. Para fechar essa formação, a banda ainda trazia as pirotecnias da guitarra de Fripp, além do auxílio da segunda guitarra do americano Adrian Belew (que também contribuía vocais) que tocou com luminares como Frank Zappa, David Bowie, Talking Heads e Laurie Anderson.

Por que eu falo dessa formação? Porque a variações e evolução do tipo de sonoridade dela é que levaram a banda até o disco que está aqui em questão, The Power to Believe, 20 e poucos anos depois.

O Crimson funcionou longamente, e com vários álbuns, numerosos projetos relacionados e paralelos, com essa formação e variações dela. Entre elas: a adição de mais um baterista/percussionista, Pat Mastelotto (Mr Mister, The Rembrandts). Assim como a adição de um segundo baixista, Trey Gunn – que, assim como Levin tocava mais o seu ‘baixo’ Chapman Stick de 12 cordas (tocado com a técnica de ‘tapping’ com as duas mãos, como se fossem as duas mãos do piano), Gunn exclusivamente também tocava um instrumento chamado de Warr Guitar, igualmente tocado com tapping com as duas mãos, e que podia chegar à ter 14 cordas (que dão um alcance que vai desde o baixo até à guitarra).

O auge dessa formação, chamada de ‘double-trio’, tinha, ao mesmo tempo: dois baixistas nem um pouco ortodoxos, dois guitarristas nem um pouco ortodoxos, e dois bateristas que trabalhavam um bocado o lado complexo da percussão.

O King Crimson, entretanto, viu a saída de Tony Levin (que depois voltou à formação atual da banda, que apenas toca ao vivo) e a saída e aposentadoria do baterista Bill Bruford. O Crimson, então, voltava a ser um quarteto, e o The Power to Believe seu último disco de estúdio, em 2003.

O trabalho de gravação e masterização de The Power to Believe é um bocado especial, pois conseguiram uma complexidade, uma densidade de informação de todos os quatro membros da banda, que – além da musicalidade – é bastante desafiadora para um bocado de sistemas. Sustentar volumes realistas e som descongestionado, ouvindo esse disco, não é para qualquer sistema. Mesmo. Não é à toa que o Fernando Andrette o usa em seus testes. Destaque para as faixas Dangerous Curves, Level Five e The Power to Believe II – que considero as mais interessantes musicalmente.

Pode ser encontrado em: CD / Vinil / Sites de Streaming selecionados.

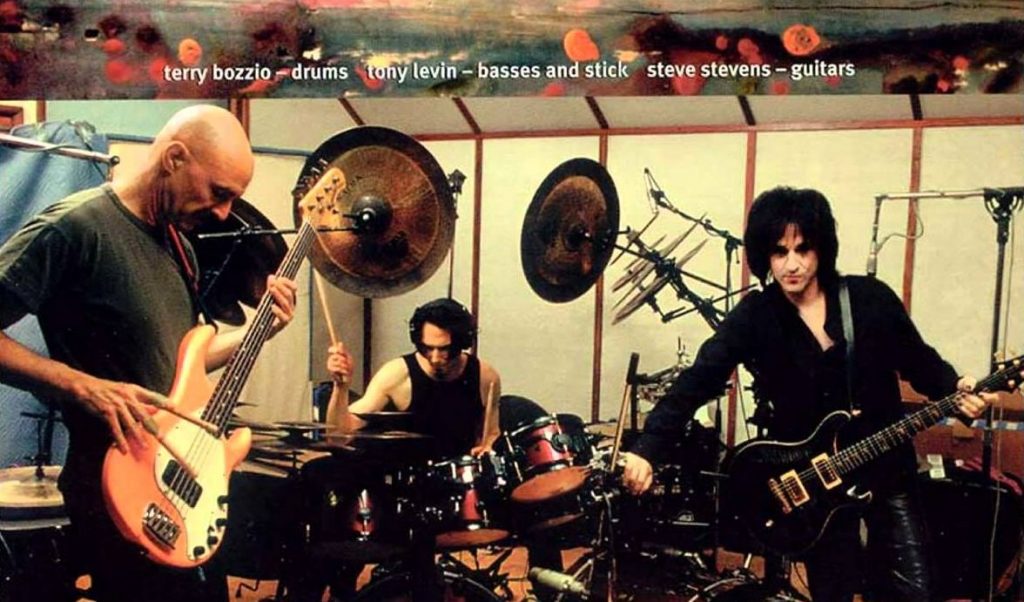

Bozzio Levin Stevens – Black Light Syndrome (Magna Carta, 1997)

Com os sistema de som atuais tocando bem melhor que tocavam 15 a 20 anos atrás, os equipamentos e afins que eram acessíveis aos meros mortais eram incrivelmente inclementes com os discos ‘normais’, ou seja, as gravações comerciais – principalmente as antigas e as da década de 80 (estas por causa de uma filosofia de equalização e masterização que resultava em som seco, com graves áridos e agudos abertos e estridentes). Se você montasse um sistema mais ‘minimalista’, sem controles tonais, com caixas mais enxutas (sem grandes woofers, mas com maior correção e melhor resposta de frequência) e fontes digitais mais reveladoras (lembrem-se que era uma época de hiato de vinil), você estava fadado a ter que selecionar o que ouvir caso quisesse a maior limpeza sonora e definição provida por um sistema audiófilo. O Fernando Andrette fala um bocado sobre esse aspecto da audiofilia, de como os sistemas atuais podem ter uma folga muito maior – incluindo técnicas de setup que são essenciais – e resultam, portanto, muito mais generosos com gravações que antes eram quase intoleráveis.

O fato é que, nesse período da audiofilia, selecionar discos era um bocado complicado. Principalmente se você queria um gênero específico. Explico: eu tinha a sensação clara e nítida de que gravação de uma qualidade que permitia aproveitar um sistema daqueles (sem ser irritante) era só dos gêneros jazz e clássico – e algumas gravações bizarras de música sempre bem brega que não conseguiriam chegar nem no baile da saudade bêbado… Achar uma gravação de um rock elaborado, de música complexa mais atual e interessante era um luxo fora do comum. De vez em quando pingava alguma coisa, ou era encontrada uma gravação excelente por puro acaso, ou a ‘irmandade audiófila’ compartilhava informações (mas o disco, não, rs…).

Um desses discos que ‘pingou’ na área foi o do trio Bozzio Levin Stevens – Black Light Syndrome. Juro que passei um tempão tentando lembrar de como ou por quem tive contato com esse disco, mas não lembro mesmo. A idade vai chegando e a memória vai indo embora pela janela – é quenem reunião de cinéfilos de mais de 50 anos de idade: “Como é que chama aquele filme com aquele ator, o… o… aquele que fez aquele outro filme, aquele com aquele cara careca que era casado com aquela loira, a… a…”.

Enfim, não seria difícil uma hora ou outra eu entrar em contato com esse trabalho do baixista Tony Levin, seja porque eu ouvia vários discos dele com o King Crimson, da década de 80, ou porque tinha todos os discos solo do Peter Gabriel com o brilhante trabalho de baixo dele (eu até já tive aspirações a me tornar baixista, mas esse tipo de história não se conta, rs).

Bozzio Levin Stevens é um verdadeiro power-trio, uma ‘usina de força’, de músicos brilhantes e virtuoses. Power-trio, para quem não sabe, é um termo usado muito no rock para designar trios de instrumentistas que soam maiores e mais complexos do que grupos com muito mais integrantes, principalmente devido às suas profundas capacidades em seus devidos instrumentos. Alguns dos mais famosos power-trios – e que merecem essa designação – são: Emerson Lake & Palmer, Rush, Cream, The Police, entre outros.

O baixista Tony Levin, se alguém tem lido meus textos (inclusive este), dispensa apresentações.

O segundo integrante é o guitarrista americano Steve Stevens, que além de tocar guitarra na música tema do filme Top Gun (Top Gun Anthem) foi o guitarrista da banda do Billy Idol – não se enganem com a tonalidade pop dos discos do astro Billy Idol, porque não só ao vivo era outra conversa como Stevens é um tremendo guitarrista tecnicamente, sendo que entre os trabalhos dele como músico de estúdio estão discos de Michael Jackson e Robert Palmer, entre outros. Neste power-trio em questão, com Levin e Bozzio, Stevens brilha especialmente com o uso da guitarra estilo flamenca (sim, você tem que ouvir para conferir!).

O terceiro integrante é o baterista americano Terry Bozzio, um dos melhores e mais técnicos bateristas do rock, com certeza – e que usa frequentemente uma das maiores baterias (em número de peças) que eu já vi na vida. Bozzio tem um currículo bastante invejável. Além de ter sido parte de uma banda bem pop chamada Missing Persons – que eu não considero digna de nota – Bozzio foi o baterista da banda do grande Frank Zappa por um grande número de discos, desde parte da década de 1970 até o fim da década de 1980, além de discos solo próprios, além de ser músico de estúdio em dezenas e dezenas de trabalhos de um grande número de artistas conhecidos. Ele, inclusive, teve um disco com Pat Mastelotto (baterista do King Crimson). Posso citar também alguns trabalhos dele que considero especiais, como o Jeff Beck – Guitar Shop (um dos discos da enorme cabeceira do Fernando Andrette), e Polytown (com o baixista Mick Karn, que foi parte da banda de David Sylvian e tocou em vários discos solo dele – de quem um dia falaremos neste espaço).

Um aspecto interessante sobre a feitura do disco Black Light Syndrome, está no fato de que os três músicos amigos – diz a lenda – se reuniram para gravar algo para ajudar Terry Bozzio, que estava em um momento sem trabalho. Marcaram uma semana de estúdio, durante a qual se reuniram, decidiram que tipo de trabalho seria, compuseram, arranjaram as faixas e gravaram. Tudo em uma semana!

Destaque para as faixas Duende e Book of Hours, particularmente interessantes.

Pode ser encontrado em: CD / LP / Sites de Streaming selecionados.

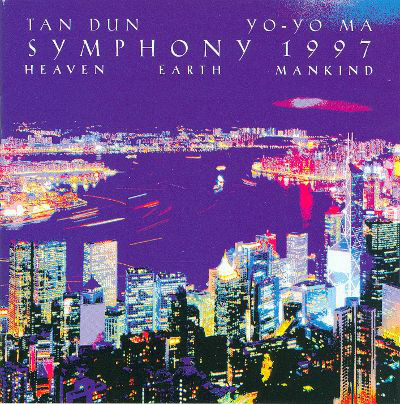

Tan Dun – Symphony 1997 – Heaven Earth Mankind (Sony Classical, 1997)

Essa sinfonia, com vários aspectos de instrumentação e música chinesa, tem uma relevância histórica: foi composta (e regida ao vivo) pelo compositor chinês Tan Dun durante as festividades para a devolução da ilha e cidade de Hong Kong para a China, em 1º de julho de 1997.

Em 1842, os ingleses tomaram a ilha – que fica na costa sul do país – do governo chinês, após a Guerra do Ópio, com o intuito de estabelecer lá um porto para o comércio de mercadorias com a China. Várias circunstâncias da época levaram a um tipo de comércio onde a China queria o ópio da Índia (que era colônia britânica) e os ingleses queriam o chá chinês, que havia se tornado a bebida mais popular da Europa no século XIX. Acontece que os chineses só aceitavam o pagamento do chá com prata pura, metal precioso que os ingleses tinham apenas em quantidades limitadas. O resultado foi que, como os chineses queriam o ópio, os ingleses passaram a exigir que eles pagassem o ópio somente com prata – criando um círculo vicioso e viciante, literalmente!

Em 1898, incluindo a anexação pela Inglaterra de territórios da costa da China à Hong Kong, um acordo entre os dois países foi celebrado cedendo a ilha e os territórios ao uso da Inglaterra por 99 anos, e assim se estabeleceu a porta de entrada e comércio do Ocidente no Oriente.

Em julho de 1997, a Inglaterra oficialmente devolveu Hong Kong à China com uma grande festa e cerimônia, a qual incluiu a apresentação da Sinfonia 1997, com o próprio compositor e a participação do célebre violoncelista Yo-yo Ma – que é descendente de chineses – e a Hong Philharmonic Orchestra, o Imperial Bells Ensemble of China, e o côro de crianças chinesas Yip’s Children’s Choir.

A Associação pela Celebração e Reunificação de Hong Kong com a China, encomendou a obra especialmente para a ocasião. Mas, apesar de ter sido apresentada ao vivo – e acho que existe vídeo disso no YouTube, porque a cerimônia foi televisionada, a gravação do CD não foi ao vivo – foi feita dois meses antes, no Tsuen Wan Town Hall, nos Novos Territórios, uma das partes continentais pertencentes à Hong Kong. Ainda melhor, porque isso garantiu uma execução mais correta e limpa da obra, e a excelente qualidade de gravação do disco.

O compositor Tan Dun, bastante ativo também como regente de orquestra, possui uma longa discografia que inclui, além de obras clássicas e que misturam música chinesa, vários discos somente com instrumentos tradicionais chineses de percussão e de corda, e é famoso por seu trabalho com trilhas sonoras como a do filme O Tigre e o Dragão, entre outras trilhas para cinema e TV.

Tan Dun nasceu na província de Hunan, na China, onde descobriu os instrumentos tradicionais de corda do país, e aprendeu a tocá-los informalmente. O regime logo o desencorajou a estudar música e ele foi trabalhar no plantio de arroz. Como continuava a tocar música com pequenos grupos, em uma ocasião, devido a um acidente envolvendo vários músicos da Ópera de Pequim, Tan Dun foi chamado como violista e arranjador, e logo conseguiu estudar no Conservatório Central de Música, em Pequim. E 1986 mudou-se para Nova York, onde obteve o doutorado em música pela Universidade de Columbia.

A Sinfonia 1997 (Symphony 1997) tem como subtítulo Heaven Earth Mankind, que compõem a três partes na qual a obra é dividida. Segundo o compositor, Heaven explora o passado tradicional do povo chinês, Earth explora o equilíbrio entre a natureza e os elementos, e Mankind comemora aqueles que lutaram e sofreram nas guerras.

Destaque para as belas e complexas Song of Peace (Prelude), Water, e Mankind, dentre várias outras.

Pode ser encontrado em: CD / Sites de Streaming selecionados.

1 Comments

Ótimas dicas, obrigado Christian,não esqueça mês que vem tem mais.