Discos do Mês: CLÁSSICO, FOLK & TANGO NUEVO

Christian Pruks

christian@clubedoaudio.com.br

Eu seleciono discos para esta coluna baseado em, basicamente, três frentes. Procuro primeiro em discos do meu conhecimento ou experiência – o que me dá muito prazer, porque às vez topo com um disco que não ouço há um bom tempo. Pego indicações de amigos audiófilos e reviewers tanto do Brasil quanto do exterior – o que leva tempo, e me faz ouvir um bocado de coisas que não passam no “crivo”, e isso quer dizer, geralmente, “crivo musical”, principalmente se forem de grupos ou músicos recentes. Infelizmente, acho que se produz hoje em dia muita coisa que eu considero bastante ruim musicalmente, apesar da qualidade de gravação ter, em geral, melhorado, o que é um fator altamente dependente do quanto os equipamentos de gravação melhoraram (apesar de que o geral de engenheiros de gravação, na verdade, piorou… mas isso é assunto para outro tipo de texto).

A terceira frente é a de mergulhar na Discografia Audiófila – em maiúsculas, porque é um animal à parte, criado pelo (in)consciente coletivo de inúmeros audiófilos, reviewers, vendedores de equipamentos, demonstradores de feiras e de showrooms, em suma: todos os que passaram algumas décadas dedicados a separar discos pela suas qualidades sonoras, com o intuito único de fazer equipamentos e sistemas tocarem o melhor possível (ou, às vezes, simplesmente o mais “impressionantes possível”). Alguns leitores estão detectando um certo sarcasmo nestas linhas. O motivo é simples e não merece que seja embelezado: tem muita, mas muita, porcaria que foi usada para demonstrar sistemas. Muito disco de boa qualidade sonora e duvidosa (péssima) qualidade ou relevância musical. Claro que cada um ouve o que gosta, e eu mesmo, muitas vezes, ouço discos um bocado ruins e até de qualidade musical ligeiramente indecente, mas apenas porque são momentos de puro sentimentalismo, e de saudades de tempos que, frequentemente, chamamos de bons. Nada a ver, portanto, com o intuito de se ter e manter bons sistemas de som, de qualidade.

Não é uma reclamação. Acho divertido o garimpo, e faz parte de ter-se o prazer de trabalhar com aquilo que se gosta. Minha exclamação toda tem a ver com a quantidade de discos com os quais eu vou topando que são musicalmente lamentáveis (apesar de bem gravados). Esses você nunca vai ver aqui. Outros sobre os quais não pretendo escrever: discos que têm apenas uma só faixa realmente boa. Nem “Compactos Simples” e nem, talvez “Compactos Duplos”, entrarão aqui no Discos do Mês.

A seleção deste mês inclui: um grande clássico do repertório russo, um folk semi moderno e audiófilo que passou despercebido por muitos fãs e, para finalizar, o que eu considero o melhor disco de um dos grandes intérpretes e compositores do século XX.

Vamos à eles:

Rimsky-Korsakov – Scheherazade – Fritz Reiner

(RCA / Living Stereo, 1960)

Fui criado com música clássica – na verdade, era o que o meu pai ouvia, era o que se ouvia na minha casa. Isso, claro, até eu ter meu próprio aparelho de som e passar a ouvir o que queria. Como meu quarto ficava em cima do escritório do meu pai, eu vejo hoje que a paciência dele com o volume alto dos meus Beatles – e de muitas outras coisas infinitamente mais barulhentas – era muito maior do que eu lhe dava crédito.

O fato é que, apesar do extenso repertório clássico da família, Scheherazade não estava entre eles. É uma obra que eu passei a escutar depois de adulto (depois de passar pelos Beatles, por Rock Barulhento, por Rock Muito Barulhento, por outras coisas inomináveis, depois rock progressivo, jazz e outros) e por conta própria – mas, até aí, o gosto pela Primeira Sinfonia de Mahler também é meu, e não herança familiar. E olha que Scheherazade é o tipo de música que meu pai gostava: compositor russo e obra orquestral sinfônica complexa – e eu herdei esse gosto completamente, e tanto que deve ser bem genético.

Scheherazade é a obra prima do compositor russo do período Romântico, Nikolai Rimsky-Korsakov, falecido em 1908. Rimsky-Korsakov, que foi compositor, professor e maestro, era considerado um brilhante orquestrador, com uma extensa lista de óperas com temas folclóricos russos, e obras orquestrais com o Capricho Espanhol e Scheherazade. Esta última é uma suíte sinfônica baseada na célebre obra literária As Mil e Uma Noites, um conjunto de contos folclóricos de língua árabe que havia sido traduzido para o francês em 1704. As histórias são narradas pela Rainha Scheherazade, esposa e amor eterno do Rei Shariar.

Scheherazade está muito, muito longe daquela ideia de música clássica “inofensiva”, para sala de espera de consultório de dermatologista, e muito longe da música mais lírica dos quartetos de cordas, duos e trios (maravilhosos, muitos deles, como o Trio Élégiaque, do também russo Rachmaninoff).

Obras de grande dimensão e complexidade orquestral – afinal chegam a ser tocadas por orquestras de 120 músicos – são o maior teste que eu conheço para a capacidade, digamos, “dimensional” de um sistema (micro e macrodinâmica, transientes, textura e corpo harmônico), pondo à prova qualquer bookshelf existente no mercado, e muitas caixas torre. Se o seu sistema reproduz bem uma orquestra sinfônica com o “pé na tábua”, ele reproduz qualquer coisa bem, porque aqui as dinâmicas são realistas, e a inteligibilidade tem que ser da mais alta possível.

A orquestra desta gravação – uma das melhores que eu já ouvi dessa obra – é a excelente Sinfônica de Chicago, sob a regência do húngaro Fritz Reiner. A Sinfônica de Chicago é uma orquestra norte-americana fundada em 1891. Eu já ouvi um bocado de aficionados de música clássica criticarem as orquestras americanas como, talvez, não tão “musicais” ou apropriadas ou “conhecedoras” das nuances do repertório clássico como seriam, digamos, orquestras tradicionais européias – e eu acho essa história uma tremenda balela.

Chicago tem uma tradição de grandes regentes – em sua maioria europeus do primeiro time. A orquestra já teve, como regentes e diretores, medalhões como Artur Rodzinski, Rafael Kubelik, Daniel Barenboim, Carlo Maria Giulini, Claudio Abbado, Pierre Boulez e Bernard Haitink, entre outros. E, atualmente, seu diretor artístico é o grande regente italiano Riccardo Muti.

Considerada uma das três grandes e mais tradicionais orquestras americanas (junto com a de Boston e a de Nova York), a Orquestra de Chicago tem uma repertório tão extenso quanto qualquer outra orquestra no mundo, e uma tradição de gravação de alta qualidade – principalmente dos períodos com o Fritz Reiner e, depois, com Sir Georg Solti na regência, ambos com gravações até hoje premiadas (inclusive, a Nona Sinfonia de Beethoven com Solti regendo a Sinfônica de Chicago é, certamente, uma das melhores gravações da obra). Em vez de seguir a opinião dos críticos, prefiro seguir o que disse um dos maiores regentes do século XX, o alemão Herbert von Karajan, diretor da Filarmônica de Berlim, que quando perguntado qual era a melhor orquestra do mundo, respondeu que seria uma que tivesse as cordas da Filarmônica de Berlim, os sopros e madeiras da Sinfônica de Viena, e os metais da Sinfônica de Chicago.

Nos anos 50 e começo de 60 – na verdade até seu falecimento em 1963 – o diretor artístico e regente da Sinfônica de Chicago foi o húngaro Frederick Martin Reiner, mais conhecido como Fritz Reiner, que havia estudado piano e composição na Franz Liszt Academy, na Hungria, sendo que seu professor de piano foi ninguém menos que o célebre compositor húngaro Béla Bartók. Logo trabalhou na ópera de Dresden, desta vez com o compositor alemão Richard Strauss. Na sequência, ao mudar-se para os EUA, foi regente das orquestra de Cincinatti e de Pittsburgh, depois da Filarmônica de Nova York para, em 1953, assumir o posto da Sinfônica de Chicago, com a qual gravou numerosos discos para a gravadora RCA em seu célebre selo de alta qualidade sonora Living Stereo.

Era o início da era do estéreo, oficialmente nascido em 1957, e a RCA investiu em fazer algumas das primeiras gravações estéreo com Reiner e a turma de Chicago, usando os recém criados gravadores de rolo estéreo RCA RT-21, rodando em 30 ips (polegadas por segundo) de velocidade, com microfones cardióides Neumann U47 – e depois passar a propagandear essa alta qualidade lançando as gravações no recém criado selo Living Stereo. Depois, como no caso do Scheherazade, gravado em 1960, o gravador foi mudado para um Ampex 300-3, de três canais, onde um microfone centralizado na frente da orquestra alimentava um dos três canais, e os outros dois microfones eram posicionados aos lados para criar a imagem estéreo.

Diz a lenda que, como o palco onde foi gravado o disco era bastante largo e não muito fundo, mais um par de microfones foi posto nas extremidades da orquestra, para garantir o equilíbrio, e mixados em tempo real junto com par estéreo. Outra historinha sobre a gravação de Scheherazade dá conta de que o último dos quatro movimentos foi gravado em apenas um take. Disseram os engenheiros que a orquestra estava são “azeitada” nas mãos do regente, e a obra tão bem ensaiada, que apenas fizeram um acerto de nível de gravação pedindo para orquestra tocar um dos trechos de maior volume, apertaram o botão REC, e a orquestra tocou o fabuloso último movimento em uma tomada só.

Atenção especial deve ser dada à audição desta obra inteira! É música sensacional em execução imortal!

Pode ser encontrado em: CD / Vinil / SACD / Sites de Streaming selecionados. É um disco que já saiu em sua versão original em vinil do selo Living Stereo em 1960 (tremenda prensagem americana, altamente colecionável), e nos anos subsequentes em vários lugares do mundo, tanto com o selo Living Stereo como com o selo Red Seal da RCA. Em 1987 saiu uma nova prensagem vinil Red Seal – não muito boa, aliás – tanto na Europa quanto nos EUA. Quanto à edição digital, tem mais de uma prensagem em CD, tanto em RCA / Red Seal quanto parte de uma série de reedições Living Stereo que são remasterizações – e essas mesmas saíram também em SACD Híbrido. Também saiu uma prensagem em LP Classic Records, em vinil de 200 gramas, soberba!

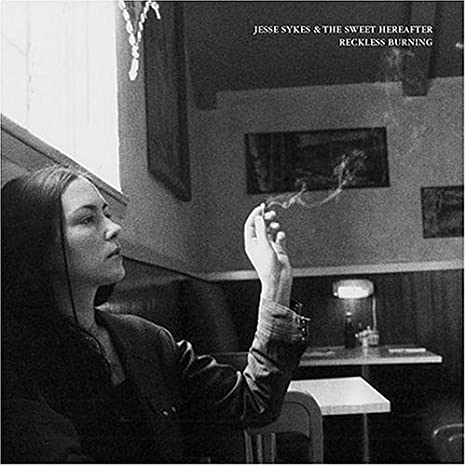

Jesse Sykes & The Sweet Hereafter – Reckless Burning

(Devil in the Woods / Barsuk Records / Fargo, 2002)

Tenho publicado muitos discos, aqui, que são de música folk – ou relacionada. Como eu primeiro escolho os discos e, depois, vou ver em que gênero se encaixam, a idéia não é proposital e nem folk é meu gênero favorito. Um dia o título desta seção acabará sendo “Jazz, Jazz & Jazz”, ou “Rock, Rock & Rock” – já que eu seleciono discos interessantes sem preocupação de haver variedade em cada edição. A verdade é que fiquei surpreso ao ver quantos discos que eu ouço, e que têm gravações de considerável qualidade, são “folk”.

Acho que muito disso tem a ver com o fato de gostarmos muito, por exemplo, de vozes femininas, e esse tipo repertório acaba oscilando muito entre jazz e folk, simplesmente por suas gravações serem principalmente acústicas: o meio de captação mais comumente encontrado em gravações de qualidade superior.

O disco Reckless Burning é uma obra muito bonita de folk, muitas vezes categorizada como simplesmente “Folk Rock”, “Acoustic”, ou “Country Rock”. A banda em si se categoriza como “Alt Country” (Country Alternativo) e “Psychedelic Folk”. O fato é que é um disco acústico muito gostoso de ouvir, principalmente pela voz bonita e a classuda interpretação da bela Jesse Sykes – cujo rosto me lembra atrizes clássicas de Hollywood, como Ali MacGraw.

Quando eu peguei pela primeira vez esse disco, foi a boa prensagem original, de 2002, pelo selo que eu suponho ser o Devil in the Woods – julgo que seja esse selo pelas informações que consegui apurar, mas na verdade o disco não tinha nada escrito em relação à gravadora, nenhum logo, nada.

Pela foto e cara de modelo da cantora, jurava que ela tinha uns 20 anos – e que hoje em dia teria uns 40, no máximo. O fato que a bela Jesse Sykes está fazendo 53 anos este mês, julho de 2020! E pelas fotos que eu vi no Google, continua muito bonita. Formada em fotografia pela Rhode Island School of Design, Jesse Sykes nasceu Jesse Solomon em 1967, no estado de Nova York, onde começou a tocar guitarra aos 12 anos, inspirada especialmente pela banda de rock americana Lynyrd Skynyrd. Em 1990, com seu então marido Jim Sykes, mudou-se para Seattle onde começaram uma banda juntos e, depois, em 1998, junto com seu atual companheiro, o guitarrista Phil Wandscher, fundaram o mais longevo e bem sucedido Jesse Sykes & The Sweet Hereafter. Adicionando aos vocais e às duas guitarras acústicas, temos instrumentos como cello, viola, contrabaixo, banjo, harmônio, piano e bateria.

O primeiro disco da banda é este, o interessante Reckless Burning, de 2002, assunto deste texto. Como ele não vem de nenhuma gravadora conhecida, ou de artistas de primeiro time, as informações disponíveis sobre a técnica de gravação do disco são poucas ou nenhuma. Consegui descobrir que seu engenheiro de gravação, que responde pelo nome de Tucker Martine, e que participou de algumas bandas, além de ser compositor de canções, tem como principal atividade a de engenheiro de gravação, estabelecido com seu estúdio Flora Recording & Playback, em Seattle e Portland, no oeste dos Estados Unidos. Um dos discos do qual fez parte, da banda Floratone, saiu pelo selo Blue Note, e conta com baterista de estúdio Matt Chamberlain e o célebre guitarrista Bill Frisell – que gravou bastante pelo selo ECM e tocou com John Zorn, Joe Lovano e Paul Motian, entre outros. O disco, intitulado simplesmente Floratone, foi indicado ao Grammy de Melhor Engenharia de Som, na figura de Tucker Martine. Obviamente a boa qualidade da gravação e da engenharia de som deste disco da Jesse Sykes, me fez anotar na agenda para ver o que mais de interessante Martine possa ter gravado. Uma curiosidade sobre Tucker Martine é que a Microsoft, quando estava desenvolvendo o sistema operacional Windows Vista, chamou-o para compor sua musiquinha de abertura e outros sons do sistema.

Amantes da música do Cowboy Junkies, de Natalie Merchant, 10,000 Maniacs, e outros, estarão em território conhecido ouvindo esse disco de Jesse Sykes & The Sweet Hereafter.

Destaque para as faixas Doralee, Lonely Still, e Drinking With Strangers – entre várias outras.

Pode ser encontrado em: CD / Vinil / Sites de Streaming selecionados. O CD, assim como o que está em sites de streaming, é bastante bom. O LP original, com um som muito bom, foi gravado em em 2002 de maneira independente e chegou a ser lançado ou, pelo menos, distribuído de alguma maneira, pelo selo Devil in the Woods (sobre o qual não achei informações). Subsequentemente, a banda assinou com o selo independente Barzuk Records, muito ativo na cena musical de Seattle, que também prensou o disco ou o distribuiu. E, finalmente, uma reprensagem de 2013 foi feita pelo do selo francês Fargo – com o qual a banda também assinou e lançou outros discos.

Astor Piazzolla & The New Tango Quintet – Tango Zero Hour

(Pangea, 1986)

Mais ou menos 15 anos atrás (acho que foi menos, mas a memória me falha), descobri que Piazzolla não era só um inovador do tango, mas um gênio musical, e um dos grandes compositores e intérpretes do século XX. E essa descoberta se deu através o disco Tango Zero Hour.

Eu pouco havia prestado atenção em suas conhecidas colaborações, como a com o saxofonista de jazz Gerry Mulligan, por exemplo, que originou o álbum Summit, de 1974, que é bastante conhecido dos apreciadores de jazz. E, essa minha ignorância se estendia completamente sobre os trabalhos orquestrais de Piazzolla, como o Concerto para Bandoneon & Orquestra, e o Trés Tangos – e olhe que seu repertório sinfônico não para por aí, mesmo – e inclui grandes trabalhos como o Five Tango Sensations, obra que foi estreada e gravada pelo próprio músico tocando bandoneon junto com o quarteto de cordas Kronos Quartet. Aliás, diz a lenda que o pessoal do Kronos não conseguia tocar os efeitos sonoros percussivos típicos do tango em seus instrumentos, efeitos que estavam na partitura escrita pelo compositor. Piazzolla então chamou Fernando Suárez Paz, seu violinista do Quinteto, para que ensinasse aos renomados músicos do Kronos Quartet como se fazia.

A semelhança do Tango Nuevo deste disco com o tango que é conhecido como música típica argentina, com a bela e sensual dança de salão, é muito pequena. Piazzolla é conhecido mundialmente como “compositor argentino de tangos” e eu diria que ele é, na verdade, “compositor humano de música de primeira grandeza”, que inovou realmente no tango trazendo-o para a eternidade em formas jazzísticas e até eruditas. Alguns entendidos e estudiosos diriam que o pináculo da evolução de um gênero musical seriam as formas clássicas e sinfônicas, com sua complexidade de arranjos e composição – mas eu acho que o pináculo de Astor Piazzolla é o que ele conseguiu fazer nos anos anteriores à sua morte (em 1992) com seu Quinteto Tango Nuevo.

Nascido em 1921, na cidade de Mar del Plata, na Argentina, Astor Pantaleón Piazzolla era filho de italianos vindos de Trani, no sul da Itália, e de Lucca, na região da Toscana. Quando sua família mudou-se em 1925 para Nova York, onde o interesse pelo tango fazia Astor gastar de ouvir os discos da família, seu pai acabou por comprar um bandoneon usado que encontrou em uma loja de penhores na cidade, em 1929. Em 1934, Astor, com 13 anos de idade, conheceu Carlos Gardel, uma das mais importantes figuras do tango no mundo, que convidou o garoto prodígio para tocar em sua turnê. Proibido por seu pai, devido à idade, Piazzolla evitou a morte certa que levou Gardel e todos de sua banda em um acidente de avião.

Em 1936, de volta à Argentina, Piazzolla passou décadas se aperfeiçoando em seu instrumento em vários conjuntos de tango tradicional. Na década de 40, passou a ter aulas com o célebre compositor clássico Alberto Ginastera e, por conselho do pianista Arthur Rubinstein, interessou-se pela obra de compositores modernos como Stravinsky e Ravel. Praticamente abandonando o tango, ele mergulhou de cabeça nos estudos de composição e orquestração de música clássica, além de manter suas pesquisas em vários gêneros e vertentes musicais, especialmente o jazz.

Em 1953, Piazzolla apresentou em Paris sua Sinfonia Buenos Aires, que resultou em indignação de parte da platéia por causa da inclusão do bandoneon na orquestra, mas também garantiu uma bolsa do governo francês para que Astor estudasse composição com a célebre Nadia Boulanger – que teve como alunos várias celebridades do mundo musical, como Aaron Copland, Quincy Jones e Leonard Bernstein, entre muitos outros. Mesmo com o foco em música clássica, Boulanger descobriu o lado tango de Piazzolla e encorajou-o a perseguir sua própria música, incorporando o tango e suas influências, como o jazz e o clássico, em vez de perseguir a música clássica formal. E aí, fez-se pura História!

A música que o Quinteto consegue realizar em Tango Zero Hour é, ao mesmo tempo, grandiosa, complexa e lírica como música clássica, inventiva como jazz (que Piazzolla claramente trouxe para dentro de seu tango) e, como disse-me um amigo sobre algumas faixas e trechos: “parece rock progressivo!”. O Tango Nuevo é a visão artisticamente mais avançada de Piazzolla sobre como evoluir com o gênero musical de suas origens na Argentina e em seu instrumento, o Bandoneon, e incorporar à linguagem as influências que absorveu durante sua vida e seu treinamento como músico e compositor. A música de Piazzolla com o Tango Nuevo e seu Quinteto é referida pelos críticos e categorizadores como “International Jazz” e como “Avant-Garde”. A virtuosidade de todos os envolvidos no Quinteto Tango Nuevo, como o brilhante pianista jazzista Pablo Ziegler, é latente. Completam o quinteto, formado em 1978, Hector Console no contrabaixo acústico, Horacio Malvicino na guitarra, Fernando Suárez Paz no violino e, claro, o próprio Piazzolla no bandoneon – que é um tipo de concertina, semelhante à uma sanfona, que faz parte das Orquestras Típicas de tango da Argentina desde o começo do século XX.

Acho que a melhor explicação sobre o bandoneon foi dada pelo próprio Piazzolla, na apresentação de um famoso show de seu Quinteto Tango Nuevo no Central Park, em Nova York. Indagado pelo público sobre seu instrumento musical, ou mesmo vendo o ponto de interrogação na cara deles, Piazzolla explicou que o bandoneon foi inventado na Alemanha, para acompanhamento musical em cultos de pequenas igrejas ou congregações itinerantes, que por algum motivo foi parar nos bordéis de Buenos Aires – onde o tango foi criado – e, naquele momento, com uma “certa simetria”, tinha ido parar em uma apresentação musical no Central Park lotado. Aliás, David Chesky – da célebre gravadora audiófila Chesky Records – descobriu a gravação desse concerto no Central Park, remasterizou-a e lançou-a em CD na década de 90. Vale a pena conferir!

Uma das melhores definições para a música de Piazzolla e, especialmente, de seu Quinteto, vem de um termo cunhado pelo compositor alemão Gunther Schuller, em 1957. Ele chamava a síntese da música clássica com o jazz de “Third Stream”, um conceito que influenciou muitos jazzistas, como Gil Evans, Miles Davis e o Modern Jazz Quartet além, claro, de uma parte do extenso trabalho de Astor Piazzolla.

Gravado em Nova York, em 1986, durante uma turnê do Quinteto pelos EUA, Tango Zero Hour foi produzido pelo empresário de jazz e músico Kip Hanrahan, da cena de jazz nova-iorquina, dono do selo American Clavé, que gravou uma série de músicos experimentais e jazzistas. O resultado da gravação, combinado com o empenho de Piazzolla na composição e arranjo, e a virtuosidade dos músicos do Quinteto, fez o compositor afirmar: “Tango Zero Hour é o melhor disco que fiz na minha vida inteira. Este é o disco que eu posso dar para meus netos e dizer: ‘isso é o que nós fizemos com nossas vidas’”.

O significado de “Tango Nuevo”, segundo as informações da capa do disco é, espirituosamente, “Tango + Tragédia + Comédia + Kilombo (Bordel)”. E o “Zero Hour” (Hora Cero), do título, refere-se ao período entre meia-noite e o amanhecer, essencial para os músicos criadores, e a apreciação por todos os amantes de música.

Destaque especial para as faixas Tanguedia III, e Contrabajíssimo, dentre muitas outras. Música de beleza intensa, emoção e complexidade instigantes!

Pode ser encontrado em: CD / SACD / Vinil / Sites de Streaming selecionados. O CD, assim como o streaming são bem bons. Por ser um disco de 1986, saiu em vinil aqui no Brasil – que não é muito bom. O vinil importado, ou alguma prensagem CD importada, são a melhor pedida.