Discos do Mês: UM AFRICANO, UMA TRILHA SONORA & UM ROCK ALTERNATIVO

Christian Pruks

christian@clubedoaudio.com.br

Selecionar três discos todo mês não é bolinho. Primeiro porque eu tenho que ter em mente boa música que vá agradar ao maior número de pessoas, e segundo porque esses discos têm que ser decentemente gravados – ou, diria, mais do que decentemente gravados. E a variedade da incidência concomitante dos dois quesitos acima não é nem de longe tão comum quanto as pessoas imaginam.

Eu leio e acompanho vários reviewers de áudio no mundo – alguns deles meus ‘Amigos de Facebook’ até. E a coisa que mais vejo é que os reviewers e articulistas pararam de sugerir música mais ‘universal’ já faz algum tempo, preferindo sugerir seus gostos pessoais – ou apenas serem totalmente tradicionalistas. Aí, esta semana, um deles estava ouvindo a música tema do desenho do Scooby-Doo da década de 70! (não, não é brincadeira). Ok, eu ouço algumas coisas estranhas, mas nada que chegue perto disso. Pelo contrário, a qualidade musical para mim é tão importante que quem me conhece sabe que eu sempre fiz críticas intensas à péssima qualidade musical das gravações dos selos audiófilos (datadas, simplistas, bregas, etc) – estas quase sempre, porém, são de ótima qualidade sonora.

Então, meu trabalho aqui é para fazer crescer a discoteca – e os horizontes musicais – dos que querem curtir seu amor pela música, e seus sistemas, sem ter que apelar para o tema do Scooby-Doo ou mesmo aderir à esquisitices musicais eletrônicas e variações estranhas de misturas de hip-hop com excentricidades barulhentas e banais – que assolam o repertório adorado por muitos reviewers e colunistas de áudio mundo afora (será que eu entreguei a minha idade, rs?).

Velho ou não, chato ou não, tenho visto dois extremos no mundo audiófilo: de um lado pessoas que são mais jovens ou têm mais afinidade com bandas e gêneros musicais mais modernos e alternativos (os quais eu iria adorar curtir ‘se’ fossem bons, rs), e do outro lado vejo muita gente que ouve a música que lhes apela apenas pelo lado sentimental. Nada contra esses últimos, até porque eu mesmo ouço muita música por razões sentimentais.

A questão passa a ser: eu não posso ditar ou mesmo sugerir o que seja de apelo sentimental para outra pessoa que não eu mesmo. E não posso, e nem vou, sugerir música simplesmente por ser ‘atual’, ‘moderna’ ou conectada com algum tipo de juventude ou mainstream. Sugiro música apenas que eu considere que tenha qualidade em sua composição, arranjo e interpretação – e que, por eu mesmo gostar dela, espero que tenha uma qualidade técnica de gravação interessante, decente.

Outro dia me perguntaram porque os discos que eu tenho publicado nesta coluna todos têm notas que não excederam nota 4 de 5. Bom, acho que deveria ter explicado minha categorização desde o começo.

A nota de musicalidade é um pouco subjetiva, mas eu tenho uma certa experiência no assunto, de conhecimento por ter circulado dentro de estúdios, dentro de orquestras sinfônicas (não na hora que eles estavam tocando, infelizmente…), junto a uma longa série de músicos, e por ter respirado música de uma maneira ou de outra nos últimos 40 anos.

A nota de qualidade de som, de qualidade técnica de gravação, é outra história. É baseada na mesma experiência, no conhecimento dos aspectos qualitativos da sonoridade de muitos instrumentos individualmente, e de como grupos de instrumentos de vários tamanhos soam juntos, assim como conhecimento de várias técnicas de gravação e mixagem.

Eu diria que conheço muito poucos discos que receberiam nota 5 de qualidade de gravação. Quem sabe algum deles ainda, um dia, não aparecerá aqui nesta coluna. E depois, eu estou esperando a qualidade técnica de gravação evoluir até o ponto de justificar a ‘Nota 5’ e eu não ter que estender a categorização até à nota 6… rs. Portanto, nota 3 eu considero excelente, nota 4 é fenomenal, e nota 5 é reservada à alguns poucos trabalhos de algumas poucas gravadoras. A maior parte das gravações comerciais multi-microfonadas e multipista, com algum tipo compressão, dificilmente chegaria na nota 2. Ou seja, trato aqui de gravações especiais.

No cardápio de hoje: temos um blues-worldmusic de um guitarrista africano, uma trilha sonora meio cult com toques de jazz, e um rock alternativo com viés de progressivo quase esotérico, rs!

Vamos à eles:

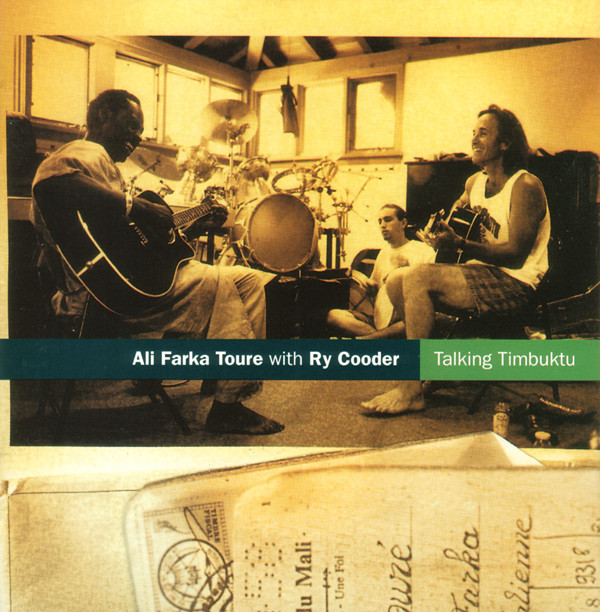

Ali Farka Touré with Ry Cooder – Talking Timbuktu (Hannibal Records / World Circuit, 1994)

Minha mãe, pianista formada em conservatório – apesar de não praticar como profissão – me perguntou outro dia sobre compositores eruditos africanos, e os únicos que eu consegui lembrar de bate e pronto foram o egípcio Hamza El Din e o ugandense Justinian Tamusuza, ambos com obras gravadas pelo quarteto de cordas Kronos Quartet. Existem outros, claro, mas o número é pequeno e o acesso às obras, ainda menor.

Agora, desde a fusão do jazz e do blues com outros gêneros, que músicos africanos de percussão e instrumentos típicos começaram a aparecer na cultura musical euro-americana. Um célebre fomentador desse gênero que chamamos de worldmusic é o inglês Peter Gabriel – ex-integrante do grupo de rock progressivo Genesis e cujo rico trabalho solo sempre inclui músicos africanos. Outro que fez dois excelentes discos com músicos africanos é o cantor e compositor americano Paul Simon (a metade da dupla Simon & Garfunkel).

Um terceiro a ser mencionado seria o guitarrista de blues, compositor e arranjador americano Ry Cooder, em cujo currículo está o fenomenal trabalho feito de recuperação do pessoal do Buena Vista Social Club, de Cuba, que juntava alguns dos melhores instrumentistas da ilha que começaram a inserir elementos do jazz dentro da música tradicional cubana, indo contra as regras do regime de Fidel, que proibia essa influência americana.

Outro trabalho de Cooder, muito menos conhecido, mas de excelente qualidade artística e de gravação, é o disco Talking Timbuktu que ele fez em 1996 com o violonista de blues Ali Farka Touré, falecido em 2006. Aliás, o disco é, nominalmente, de Touré, com Cooder como parceiro – que também produziu o disco.

Nascido Ali Ibrahim Touré, na região de Timbuktu, em Mali, em 1939, Touré era o décimo filho (e único a sobreviver além da infância) de um soldado do exército francês – morto quando Touré tinha apenas um ano de idade. Segundo ele mesmo, é costume na África que uma criança receba um apelido estranho quando teve outros irmãos que morreram quando crianças, então sua mãe o apelidou de “Farka” – que significa “Jegue” – por sua teimosia e tenacidade.

A popularidade de Touré na África é enorme: como um bluesman que toca também alguns instrumentos africanos – como a percussão de mão Afuxê e o Njarka, semelhante a um violino – além de sempre cantar em línguas africanas, como songhay, fulfulde, tamasheq e bambara. Ali Farka Touré é frequentemente chamado de “O John Lee Hooker Africano”!

O disco em questão, Talking Timbuktu, foi o que mais vendeu e deu projeção à Touré fora da África – e apesar dele ser virtualmente desconhecido no resto do mundo, sua discografia contém 20 álbuns, que mostram seu trabalho por um período de mais de 30 anos.

Talking Timbuktu, além de ser excepcionalmente bem gravado, conta com Touré cantando e tocando violão, guitarra elétrica, banjo, njarka e percussão, acompanhado de Cooder no violão, guitarra, bandolim e marimba. Como convidados, temos os percussionistas africanos Hamma Sankare e Oumar Touré, e o guitarrista e violista Gatemouth Brown. O disco traz também os bastante célebres Jim Keltner, na bateria, e John Patitucci, no baixo – que dispensam apresentações para os aficionados de jazz e blues.

Destaque para as faixas Gomni e Lasidan, dentre várias outras!

Pode ser encontrado em: CD / Vinil / Streaming

Angelo Badalamenti – Music From Twin Peaks (Warner, 1990)

David Lynch é um cineasta bastante controverso, e que divide opiniões. Eu mesmo adoro Twin Peaks (a série original da década de 90), mas desgosto de muitos outros trabalhos do Lynch.

Mas, independente de qualquer esquisitice, do quão herméticos podem ser os longa metragens de Lynch, Twin Peaks como série de TV foi uma tremenda ‘bola dentro’, trazendo uma atmosfera, fotografia, visuais, roteiros e situações que inovaram completamente a TV – lembrem-se que isso foi em 1990.

Especialistas em TV estimam que uma quantidade de séries de extremo sucesso simplesmente não teria existido se, antes, Twin Peaks não tivesse mudado o paradigma – como, por exemplo, Arquivo X, Lost, American Horror Story e Wayward Pines, entre outras. Isso para não dizer as que, obviamente, foram influenciadas por Twin Peaks, como Fringe, Hannibal, Desperate Housewives, Riverdale, The Sopranos, Top of the Lake, etc e tal.

Não precisa ser admirador, ou mesmo um fã ferrenho (como eu) da série para curtir sua música – que não só é tão atmosférica e emocional quanto o visual e teor dos episódios, mas inclusive é uma trilha notória por ser um personagem à mais, não apenas pano de fundo.

O que faz a trilha ser tão interessante é a instrumentação dela ser praticamente acústica – com exceção de uma eventual guitarra e teclados clássicos como o Fender Rhodes – e ter um viés meio jazzístico meio blues.

Premiado por seu trabalho como compositor de trilhas para filme e TV – como Coração Selvagem, A Praia, e Água Negra – o nova-iorquino Angelo Badalamenti já havia trabalhado antes com o diretor David Lynch na trilha de seu filme Veludo Azul. Porém, por Twin Peaks, Badalamenti recebeu um Grammy em 1990, sendo que é considerada umas das melhores trilhas de série de TV até hoje.

Uma anedota, contada pelo próprio Badalamenti, diz que como ele e Lynch são amigos, e já haviam trabalhado juntos, o diretor estava começando a produção da série e foi procurá-lo para conversar sobre a trilha sonora. Lynch sentou-se com Badalamenti ao teclado do Fender Rhodes e começou a descrever a situação da personagem principal, Laura Palmer, mas de maneira bem abstrata, apenas as sensações e sentimentos, enquanto o compositor improvisava no teclado. Lynch então disse: “É isso! Está praticamente pronto! Isso é Twin Peaks!”, e Badalamenti falou que ia trabalhar em cima do tema, mas o diretor falou para não mexer, pois estava “75% pronto”! O resultado, a faixa Love Theme, exemplifica todo o sentimento em torno das agruras da vida da personagem, cujo assassinato choca uma pequena cidade do interior americano, e traz um genial agente do FBI para resolver o crime.

O lado climático e de atmosfera densa, que ajuda a dar o tom para a levada da própria série, é realmente mais interessante para quem conhece e gosta de assistir Twin Peaks. Mas, acredito que a música sobrevive sozinha, graças à sua brilhante composição e à beleza com que é tocada. O próprio compositor define que boa parte da trilha é de Cool Jazz, pulsante, com piano elétrico, baixo e percussão, como música de bar.

Outra parte da trilha é densamente sentimental e atmosférica, como o Love Theme, mostrando um contraste entre a aparente normalidade e até felicidade de algumas situações e pessoas na cidade, em oposição aos terríveis crimes e à vida secreta que quase todos os personagens levam.

A terceira faceta dessa trilha sonora – que é quase toda instrumental – são algumas canções interpretadas de uma maneira quase sonhadora pela cantora americana Julee Cruise. A necessidade de sua voz e interpretação etéreas surgiu durante a filmagem de Lynch de seu filme Veludo Azul, onde Badalamenti – que já havia trabalhado com Cruise – sugeriu a cantora. A ligação com as idéias de Lynch foi tão grande que, depois do filme, ele e Badalamenti produziram um CD para Julee Cruise: Floating Into the Night, com letras escritas por Lynch e música composta por Badalamenti. Parte dessas canções acabou sendo utilizada na trilha de Twin Peaks, no ano seguinte.

O disco aqui sugerido é a primeira edição da trilha da série, amplamente lançada em CD e LP no Brasil, à época – aliás, o vinil nacional é surpreendentemente bom. Com a continuidade de Twin Peaks por mais uma temporada, um segundo disco (que eu acho que só saiu em CD) foi lançado – Twin Peaks Music: Season Two Music and More – além da trilha do longa metragem Twin Peaks: Fire Walk With Me, que acho que foi traduzido aqui como Os Últimos Dias de Laura Palmer, lançado após a série terminar, que conta o que aconteceu nos últimos meses antes do assassinato da personagem.

Para quem curtir essa trilha, recomendo fortemente o segundo CD, assim como a trilha do longa metragem citado acima.

Em 2017 a série foi continuada por mais uma temporada – como uma ‘Limited Series’ contando o que aconteceu 25 depois – e uma nova trilha foi lançada, mas acho que ela não tem nada a ver com a que estou sugerindo aqui.

Destaque para as faixas Twin Peaks Theme, Dance of the Dream Man e Audrey’s Dance, particularmente interessantes.

Pode ser encontrado em: CD / LP / Streaming

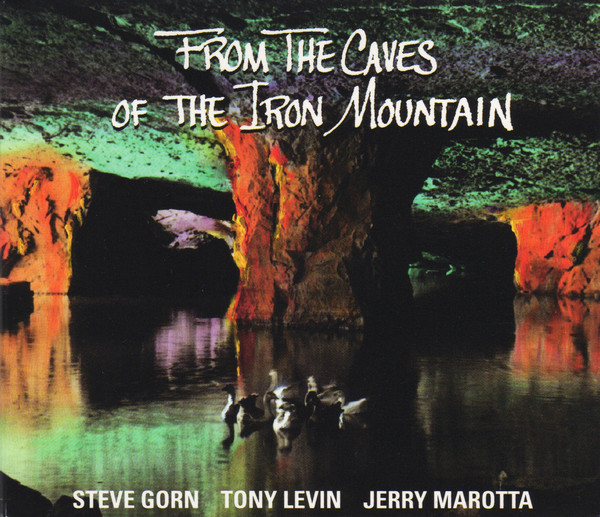

Gorn, Levin, Marotta – From the Caves of the Iron Mountain (Canyon International / Papa Bear Records, 1997)

Do repertório desta semana, este disco é o mais ‘difícil’ de ouvir. Ou seja, não vai interessar à todos. Mas não o considero, por isso, menos interessante.

Como acontece com muitos gêneros musicais, eles continuam evoluindo, mudando ao longo dos anos. E isso aconteceu também com o Rock Progressivo. Aquela estrutura toda de banda e de arranjos do Yes, Genesis e Emerson Lake & Palmer, do ‘básico’ (rs!) guitarra, baixo, bateria e teclados foi aos poucos dando espaço (ou compartilhando espaço) para virtuosismo de instrumentistas e solistas, complexidade e variações rítmicas, inserção de percussionistas junto ao baterista, elementos de música étnica de várias origens, improvisos quase jazzísticos, adição de instrumentos étnicos, influência de vários tipos de música eletrônica, etc.

E aí você se pergunta por que não acompanhou essa evolução. A resposta é: o ‘fim’ do rock progressivo da década de 70 como o conhecíamos, dando espaço ao punk, ao Disco e ao pop na parada de sucessos, não significou que as banda sumiram. O Yes, por exemplo, virou mais pop na década de 80, e existe até hoje num nicho de saudosismo progressivo. O Genesis virou mais pop e enriqueceu ainda mais com a genialidade de Phil Collins. E o ELP foi ativo até à década de 90!

Só que algumas bandas passaram por algumas ou todas aquelas modificações e influências que eu citei dois parágrafos acima – apesar de terem um público menor, mais alternativo, menos comercial. Um exemplo é o King Crimson, fruto da cabeça genial do guitarrista virtuoso Robert Fripp, banda que está na ativa – de uma maneira ou de outra – desde sua fundação em 1969, chegando a gravar e apresentar-se, até pouco tempo atrás, em formação double-trio: dois bateristas percussionistas, dois guitarristas e dois baixistas. E com um virtuosismo enorme.

Outro exemplo é o trabalho solo do multi-instrumentista inglês Peter Gabriel, uma vez vocalista e letrista do Genesis, um dos pilares do progressivo tradicional. O trabalho solo de PG (para os íntimos), iniciado no fim da década de 70, ousou sempre com complexidades rítmicas africanas – que eram a obsessão dele, que já tinha sido baterista – somado à instrumentações européias com boa dose de improviso, alguns instrumentos étnicos, um time completo de músicos de estúdio de altíssimo nível, muitos sintetizadores fazendo coisas muito além e longe do banal, somado a seus vocais consagrados desde à época do Genesis.

Um desses instrumentistas é o baixista americano Tony Levin – protagonista do disco aqui sugerido: From the Caves of the Iron Mountain. Músico de estúdio, Levin já tinha um currículo invejável no final da década de 70, tendo trabalhado em discos de Lou Reed, Alice Cooper, John Lennon, Buddy Rich e Paul Simon. Considerado um peso pesado em seu instrumento, Levin foi baixista de quase todas as formações do King Crimson da virada da década de 80 até hoje! Inclusive a atual! E, também, é o baixista da banda do Peter Gabriel desde seu primeiro disco solo, de 77, até hoje. Nada mal…

Da década de 80 em diante, Tony Levin teve como instrumentos o baixo elétrico ‘upright’ (normalmente tocado com arco), baixo elétrico normal, e um baixo diferenciado de 10 ou 12 cordas chamado de Chapman Stick, que é tocado especificamente com técnica de ‘tapping’, e tem uma sonoridade bastante própria. Uma variedade desses instrumentos foi usada por Levin em álbuns do Yes, Pink Floyd, Joan Armatrading, Richie Sambora, David Bowie, e inúmeros outros discos de estúdio e projetos próprios, álbuns solo e projetos de amigos – como o celebrado Black Light Syndrome, do trio Bozzio Levin Stevens, disco conhecido e curtido por muitos audiófilos roqueiros (e quem sabe um dia ele não apareça nesta coluna).

Nosso próximo protagonista do From the Caves of the Iron Mountain é o baterista e percussionista americano Jerry Marotta, cujo currículo também inclui ser da banda do Peter Gabriel, desde o primeiro solo até meados da década de 80 com o célebre disco So, que tinha o sucesso Sledge Hammer. Ou seja, durante 10 anos, Marotta com Levin faziam a ‘cozinha’ da banda do PG, participando ativamente das adaptações de rítmos africanos que ele trazia em suas composições.

Como músico de estúdio, Jerry Marottta trabalhou com nomes famosos como Hall & Oates, Stevie Nicks (ex-Fleetwood Mac), Sarah McLachlan, Suzanne Vega, Iggy Pop, Tears For Fears, Paul McCartney, Elvis Costello, Robert Fripp (do King Crimson), e uma variedade de outros músicos de primeiro time.

O terceiro protagonista é o também americano Steve Gorn, um flautista especializado na flauta de bambu bansuri, originária da índia, e no saxofone soprano, com participações em discos e shows de diversos músicos orientais e ocidentais, tendo trabalhado com nomes conhecidos como Paul Simon e o célebre baterista de jazz Jack DeJohnette. Seu conhecimento das sutilezas da música hindu, e capacidade interpretativa, fazem dele um dos poucos ocidentais reconhecidos na Índia.

Para completar o artigo, é preciso comentar sobre o quarto protagonista deste interessante disco: Tchad Blake. Apesar de ser o disco de um trio, parte da mágica dele se deve ao engenheiro de gravação, Blake, que é um aficionado experimentador da técnica de gravação binaural – e acabou fazendo um trabalho interessantíssimo.

Aí já vem alguém perguntar: “mas binaural não é para ouvir no fone de ouvido?”. Sim, mas gravações binaurais funcionam provendo uma ambiência e um palco maravilhoso quando ouvidas em um sistema de caixas estéreo normal – isso se as caixas estiverem minimamente bem posicionadas para a formação da ilusão de palco. Quanto melhor posicionadas, melhor será o resultado sonoro, tanto com gravações convencionais quanto com binaurais.

E o trabalho de Blake nesse disco tem alguns diferenciais. Primeiro ele não usou aquela ‘cabeça’ com microfones da Neumann, que é comumente usada em gravações binaurais. Blake escolheu as cápsulas de microfone que queria usar, e pôs as ditas cápsulas em suas próprias orelhas – com um gravador DAT portátil – o que permitiu que ele andasse para todos os lados captando e gravando o mesmo que ele estava, ‘in loco’, ouvindo.

E o segundo diferencial – que eu não consegui descobrir até hoje de quem foi a ideia – é o próprio conceito do disco: são um baixista, um percussionista e um flautista, tocando uma música bastante calcada em improvisos com tons de worldmusic, rock progressivo e afins, dentro das cavernas de uma antiga e desativada mina de cimento, no estado de Nova York, nos EUA. E tudo isso, toda essa tremenda acústica natural e ambiência, ainda são gravadas com uma técnica binaural minimalista! Com um par de caixas bem posicionadas, você se sente assistindo ao concerto, visualizando a mina e sua acústica, e perfeitamente cada instrumentista. Com um fone de ouvido, você está literalmente com eles, dentro da mina.

Destaque para as complexas Magic Meadow e Shepherd’s Song.

Pode ser encontrado em: CD