Discos do Mês: ROCK, FOLK-ROCK & ELETRÔNICO

Eu ouço música com dedicação e seriedade fazem mais de 40 anos – e, por isso, entenda-se: sentar-se em frente à eletrola Philips vermelha (sim, foi lá que tudo começou) e prestar total atenção à música. E, mesmo com tanta estrada, ainda hoje, fuçando nos serviços de streaming, descubro música bastante interessante que eu ainda não conhecia – o que eu acho ótimo, um sintoma bom de que, apesar do mainstream pop altamente pobre, ainda tem gente produzindo boa música.

Os sites e apps de streaming melhoraram muito mesmo – hoje é possível escolher um player streamer de qualidade decente (até usar o próprio smartphone ou tablet, de uma série de marcas) e obter-se em sistemas de boa qualidade – desde os de ‘entrada’ até alguns um bocado caros – qualidade equiparável à vários bons CD-Players (e superior à muitos e muitos outros que nunca foram tão bons assim).

Não consegui, claro, encontrar no streaming todos os discos que eu tenho – principalmente em todas as edições (como prensagens japonesas ou do selo Mobile Fidelity não estão disponíveis). Quando começou essa nova era do vinil, após tirar a poeira de muitos discos, e de comprar outros tantos, declarei que se, em vinil, houvesse todo o repertório que eu quero ouvir, eu só ouviria vinil – que eu ouvia CD também somente por causa da necessidade de acesso à repertório. Bom, naquela época já sabíamos que áudio digital não é o ‘vilão’ e que vinil não é o ‘mocinho’, mas é fato que eu achava que viveria cada vez ouvindo mais vinil e menos digital. E hoje, a maior parte das minha audições são de áudio digital, obtido e entrando no meu amplificador sem sinal de frieza, sem a fadiga auditiva associada à esse tipo de mídia, e com excelente corpo e musicalidade.

E, como o mundo mudou dessa maneira, hoje acabei dividindo minhas audições entre CDs (os quais estou definitivamente digitalizando todos para dentro do meu computador), streaming e vinil. E, se algum dia um bom gravador de rolo bobear na minha frente – e as fitas máster caríssimas caírem do céu – usarei fita magnética de rolo também! (rs…). Ser ‘multimídia’, nesse sentido, hoje é o que há de melhor – afinal o que manda é a música!

Portanto, quem preferir ouvir os discos que eu aqui sugiro em CD, e que tenha um bom player, estará bem servido, inclusive para brigar com gente grande do século 21 (mais e mais companhias de áudio estão voltando a lançar CD-Player, e mais e mais clientes estão pedindo os mesmos, portanto eles não estão obsoletos, não). Agora, se você é moderno, como eu (rs!) e gosta de usar streaming, estará bem servido também, não só de repertório como de equipamentos (e soluções por bons preços). E, finalmente, se você tem um bom toca-discos de vinil, e meios para – com o dólar do jeito que está – se abastecer de LPs de boa qualidade, terá minha mais sadia inveja!

“O que temos para hoje”:

Em primeiro lugar um disco de rock que eu diria até mesmo ser um “rockaço”, extremamente bem gravado, tocado e produzido, com altas tonalidades de blues, um daqueles discos de uma banda que – como diz o ditado – quem não gosta (assim como sorvete e Groselha Vitaminada Milani) bom sujeito não é. Em segundo lugar um folk-rock que já foi classificado como “New Age”, que ganhou essa descrição por pura inépcia de alguém que não ouviu o disco, pois é um excelente e harmonicamente complexo rock-folk – na verdade as definição de New Age acabou sendo dada à tudo que saiu pelo selo Windham Hill e que fosse meio ‘diferente’. E em terceiro lugar, um grande e interessante disco de música eletrônica, mais ou menos “à moda antiga” – ou seja, nada de barulho ou batidas de danceteria ou repetição à exaustão, nada disso, apenas música de boa qualidade.

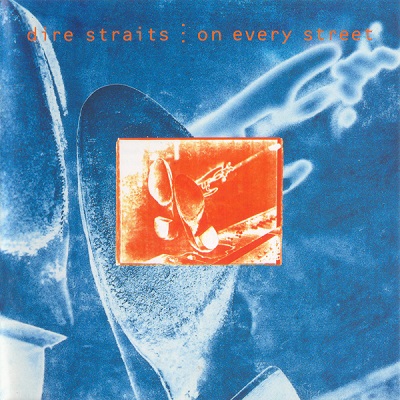

Dire Straits – On Every Street (Vertigo, 1991)

Engraçado ser o mais bem gravado disco do Dire Straits, o último que eles lançaram, em 1991 – o que significa que a carreira totalmente solo do guitarrista Mark Knopfler já tem quase 30 anos! (me senti novamente velho…). Entre o disco Brothers in Arms, de 1985, e este, a banda foi dissolvida seguindo o tremendo sucesso de Brothers e sua extensa turnê, além do fato de Knopfler estar não só dedicado à muitos projetos pessoais, mas também cansado por sua agenda cheia de participações em álbuns, concertos e eventos.

Em 1991, a banda se reuniu novamente, gravou e lançou On Every Street. Entrou na turnê do disco em 1992, e teve oficializada a sua dissolução em 1995 – para, infelizmente, não retornar mais.

Claro que Brothers in Arms vai ser sempre considerado “o” disco da banda – e sempre lembrado por muitas de suas faixas, e pelo sucesso estrondoso, pela produção complexa, pelos arranjos luxuosos, e até pelos videoclipes premiados. Mas não é o Dire Straits mais bem gravado. Não é mesmo. Essa honra vai para o, muitas vezes esquecido, On Every Street.

Esse esquecimento é muito injusto. Parte dele se deve ao sucesso do Brothers in Arms ter sido tão grande que a chegada de On Every Street não teve o impacto necessário – mas isso é só especulação minha. A verdade é que On Every Street é um álbum mais low-profile, mais blues do que rock, mais folk do que rock – e é definido por alguns críticos como “rock de raiz”. A injustiça com o ‘esquecido’ é que ele é musicalmente tão bom quanto é a sua qualidade de som!

On Every Street chegou ao primeiro lugar das paradas de sucesso em vários países da Europa, e vendeu mais de 15 milhões de cópias (metade do que vendeu o Brothers in Arms) na época de seu lançamento! E ainda assim só vejo aficionados e colecionadores de Dire Straits ouvindo essa obra de arte hoje em dia.

Como a banda estava na ‘crista da onda’, um bom time de profissionais se envolveu na feitura do álbum – sob as orientações do produtor: o próprio líder, vocalista e guitarrista da banda, Mark Knopfler.

A formação de músicos ‘oficiais’ da banda para este disco é praticamente a mesma do Brothers in Arms – porque, tanto em um quanto em outro, o Dire Straits usou bateristas de estúdio ou famosos sentados no banquinho. Manteve-se, como membros oficiais, o próprio Knopfler, John Illsley no baixo, e os tecladistas Alan Clark e Guy Fletcher. Enquanto que no Brothers in Arms os bateristas foram um membro mais-ou-menos fixo da banda, o baterista galês Terrence Williams, e o convidado Omar Hakim (que já tocou com Weather Report, David Bowie, Sting, George Benson, Miles Davis, entre vários outros) para dar o ‘tempero’, no On Every Street esse tempero na bateria foi dado pelo francês Manu Katché (Peter Gabriel, Joe Satriani, várias gravações para o selo de jazz ECM) e o baterista Jeff Porcaro (da banda Toto, e de um longo currículo como músico de estúdio). Isso tudo além de outros percussionistas, guitarristas, saxofonistas e flautistas. Para a gravação foi chamado o célebre engenheiro americano Bob Clearmountain (que gravou Bruce Springsteen, Toto, Rolling Stones, Paul McCartney e muitos e muitos outros). E, para fechar com chave de ouro, a presença de um belo arranjo de orquestra de cordas em algumas faixas, arranjo feito e regido por um produtor ‘pouco conhecido’ chamado George Martin, que produziu uma banda ‘pouco conhecida’ chamada The Beatles (entre outros trabalhos)… rs!

Mark Freuder Knopfler nasceu em Glasgow, na Escócia, fruto do casamento de uma inglesa com um imigrante judeu húngaro que era jogador de xadrez e arquiteto, fugido para o Reino Unido dos avanços dos nazistas pela Europa. Com sete anos de idade, a família de Knopfler se mudou para populosa cidade de Newcastle, no nordeste da Inglaterra, que era a cidade natal de sua mãe. Demonstrando interesse pela música na tenra idade, ele ganhou sua primeira guitarra, uma Höfner Super Solid (a qual Knopfler tem até hoje).

Apesar de começar trabalhando em um jornal de Newcastle, e depois ter se formado em jornalismo, Mark Knopfler formou várias bandas ‘de garagem’ durante os anos 60, tocando a música de Elvis, Chet Atkins, BB KIng e Hank Marvin, entre outros. No começo da década de 70, participou de uma banda de ‘rock de pub’ chamada Brewers Droop, onde a única guitarra acústica que havia disponível estava com o braço muito empenado, e só dava para tocar alguma coisa usando cordas extra leves e tocando com a técnica de “picking” – e foi aí que, segundo o próprio Knopfler, ele encontrou suas ‘voz’ na guitarra, seu ‘som’, seu jeito de tocar.

Knopfler então mudou-se para Londres, onde foi dividir um apartamento com seu irmão David, que também toca guitarra, e um amigo baixista, John Illsley – com os quais, no meio da década de 70, tinham a banda Café Racers. Em 1977, com adição de Pick Withers na bateria (que tinha tocado também na Brewers Droop), eles mudaram o nome para Dire Straits, e com várias faixas demo em mãos conseguiram um contrato com a gravadora Vertigo, graças ao DJ Charlie Gillett da BBC Radio London – que adorou Sultans of Swing e tocava a faixa repetidamente em seu programa. Sultans of Swing acabou se tornando um grande hit nas paradas de sucesso, no mundo todo.

Nessa mesma época, Bob Dylan ouviu Sultans of Swing e acabou assistindo um show da banda, e no final procurou Knopfler impressionado com sua sonoridade, e convidou-o para tocar em seu álbum seguinte, Slow Train Coming, de 1979. Knopfler, por sua vez, sugeriu o baterista da banda, Pick Withers, que acabou completando o time do disco de Dylan, junto com o baixista Tim Drummond e o tecladista Barry Beckett.

Durante todo seu tempo de atividade, o Dire Straits vendeu, mundialmente, mais de 100 milhões de discos, recebendo inúmeras premiações – sendo que o álbum Brothers in Arms de 1985 foi o primeiro disco a vender um milhão de cópias em CD. E, em 2018, o Dire Straits foi, finalmente, incluído no Rock and Roll Hall of Fame.

Atenção especial às faixas Iron Hand, You And Your Friend, e Fade to Black – sensacionais!

Pode ser encontrado em: CD / Vinil / Sites de Streaming selecionados. Tanto o CD, quando Vinil nacional, quanto a masterização para os sites de streaming, todos estão excelentes. Claro que se você for um usuário de vinil e conseguir por suas mãos em um Vinil de prensagem européia ou japonesa, da época, estará inacreditavelmente bem servido sem ter que gastar a enormidade que custa hoje um vinil novo de 180 g.

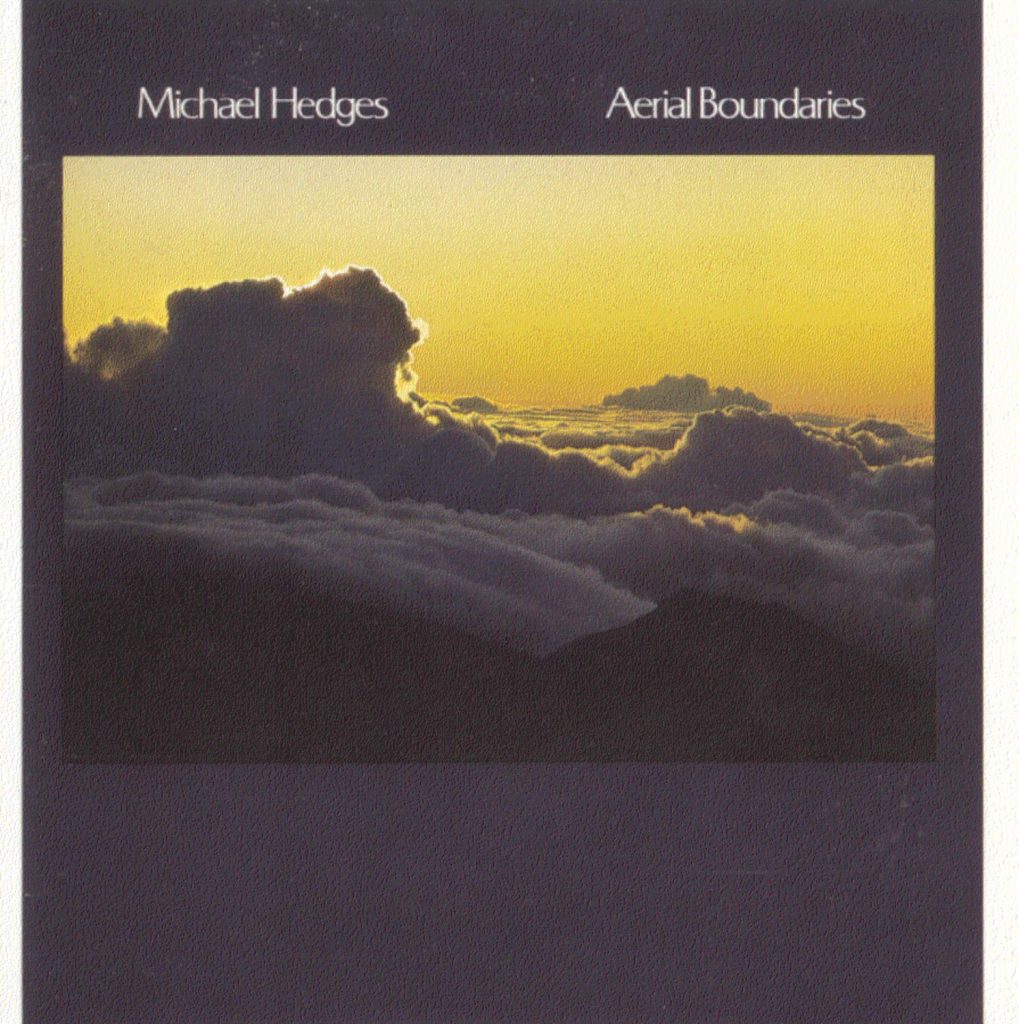

Michael Hedges – Aerial Boundaries (Windham Hill Records, 1984)

Descobri o trabalho do inovador violonista americano Michael Hedges, garimpando em engradados de LPs de 5 e 10 reais – em sebos e feiras de vinil de São Paulo. Isso, estou falando, foi bem mais de 10 anos atrás, antes do vinil tomar o mundo de assalto novamente – e querer ver se conseguia tomar as carteiras de todo mundo de assalto, também.

Minhas compras de vinil em regime de ‘garimpo’ muitas vezes renderam coisas muito interessantes. Claro que sempre foram baseadas em haver algum conhecimento do artista, ou dos músicos convidados, ou do selo de gravação. No caso do Hedges foi exatamente por causa do selo Windham Hill que eu comprei o disco – e lembro até hoje que paguei 10 reais, vinil prensagem brasileira.

E caí para trás com a qualidade sonora – pois é certamente um dos melhores vinis nacionais em matéria de qualidade de som que eu jamais ouvi. E alguns fãs do selo Windham Hill dizem ser o melhor do catálogo da gravadora.

Eu já havia ouvido vários discos dessa gravadora, ao longo dos anos. E nem todos os artistas do selo me agradam, mas a qualidade de som de sua maioria é muito boa. Tanto que o meu amigo André Maltese, grande colecionador de vinis de qualidade (entre outras coisas), não só acho que tem todos os discos da Windham Hill, como também é grande defensor da qualidade sonora do selo – e ele, claro, não se surpreendeu nada quando eu ‘descobri’ Michael Hedges… rs!

Muitas das prensagens desse disco vinham com um adesivo em cima escrito “New Age Music”, e é assim que ele foi muitas vezes categorizado. A questão da errônea ideia de chamar essa música de “New Age” se deve à vários fatores. Aqui no Brasil, a ideia de música New Age acabou sendo associada à música eletrônica meio etérea, ‘viajada’, ou simplesmente esquisita, que parecia ter sido desenvolvida para fazer você pegar no sono durante um furacão. Alguns até associaram esse tipo de música à meditação e outros estados de consciência – até ligados à religiões e práticas espirituais, para relaxamento, transe, etc e tal. Acho que o problema é que a maioria dos artistas e gravações eram realmente de música inócua, por isso levou a fama de algo sem conteúdo e chato. E, claro, houveram as classificações erradas. E o trabalho de Michael Hedges nada tem de inócuo, e não vejo nada disso como música ‘com finalidade’ (como ‘música para cura de lumbago’ ou ‘cura de espinhas’). Acho que aquilo que que Hedges fazia soava diferente e ‘novo’, e o departamento de marketing das gravadoras acabava jogando em categorizações moderninhas, como “New Age Music”. E é fato, cá entre nós, que dentro do catálogo da Windham Hill tem música inócua que te faz ‘dormir’ rapidinho – ou seria ‘entrar em alfa’? Rs… O próprio Hedges não gostava nem um pouco de ser categorizado como New Age, e acabava, por alta ironia, inventando ele mesmo categorizações novas para seus trabalhos, sendo as mais engraçadas: “Heavy Mental”, “New Edge” e “Savage Myth Guitar”.

A música de Hedges é simplesmente música de qualidade, ponto. É energética e complexa, tanto em sonoridade quanto em arranjos, gigante em suas harmonias e harmônicos. Tanto que muitos classificadores e críticos mais esclarecidos jogam o trabalho de Hedges em rock, folk, world-music e, até, neofolk (e eu até gostei desse).

Michael Hedges inovou como se tocar e como soa o violão acústico – isso é até consenso entre vários especialistas, e o trabalho dele tem seguidores até hoje, como a célebre Kaki King. O intuito de Hedges parece ser o de tornar o som do violão muito maior do que é – e isso com o uso de recursos mais acústicos do que eletrônicos. Segundo a documentação, na gravação de Aerial Boundaries ele usou um violão acústico de cordas de aço Martin D-28, de 1971, companheiro fiel dele, que ele chamava de “Bárbara”, equipado internamente com dois captadores: um magnético Sunrise S-1 e um captador piezo de contato FRAP (Flat Response Audio Pickup). A primorosa e interessante gravação desse disco foi feita em um estúdio caseiro, na Califórnia, com uma unidade móvel de gravação estacionada ao lado, no jardim. No comando da unidade móvel estava o engenheiro de gravação Steven Miller – o qual recebeu uma indicação ao Grammy de Melhor Engenharia de Gravação pelo disco Aerial Boundaries.

Segundo consegui apurar, na parca documentação disponível, a sonoridade especial do violão de Hedges (a qual ele passou a adotar até o fim da vida) foi conseguida pelo engenheiro Miller, mixando e trabalhando os efeitos em tempo real, juntando o som dos dois captadores do violão de Hedges somados ao som obtido com um par de microfones omnidirecionais da Neumann, posicionados no ambiente. Diz a lenda que, como todo engenheiro esperto, Miller estava com o gravador ligado enquanto Hedges ensaiava, e foi alterando os efeitos e a mixagem, obtendo algo que ele achou tão legal que acabou por chamar o músico até à unidade móvel, para ouvir o que ele tinha gravado – e o resultado foi algo fora do comum, unindo as técnicas e afinações especiais de Hedges com os efeitos e mixagem conseguidos por Miller, resultando em um som gigante, em uma sonoridade muito maior do que simplesmente um violão. A técnica de tapping com as duas mãos de Hedges, e sua preocupação com os harmônicos gerados, é um dos principais aspectos de sua sonoridade – porque, apesar de Aerial Boundaries ser o segundo disco gravado por Michael Hedges, ele é o primeiro onde o violonista encontra sua sonoridade pessoal e chega ao ápice de sua técnica.

O que é interessante, nesse disco, é que o que você ouve, na maioria das faixas do disco, é Hedges ensaiando – pois quase o disco todo foi gravado assim, em um take, espontaneamente, “ao vivo no estúdio”. E bastou. Algumas faixas contam com a participação do excelente baixista fretless Michael Manring, grande amigo de Hedges e companheiro palco desde a década de 70. A interessante sonoridade do baixo tipo fretless de Manring completa bem e dá um tom muito interessante à algumas das faixas.

Hedges nasceu em Sacramento, na Califórnia, mas seu interesse musical começou quando morava em Oklahoma, quando aprendeu a tocar vários instrumentos, como tin whistle, piano e percussão, antes de assumir a guitarra elétrica e o violão acústico como principais. Logo foi estudar violão clássico e composição na Philips University, em Enid, Oklahoma. Depois, mudando-se para Baltimore – onde tocou em várias bandas – entrou para o Peabody Conservatory para continuar seus estudos de composição e, em 1980, entrou para a Stanford University, na Califórnia continuando seus estudos de música. Foi casado com a flautista Mindy Rosenfeld (que faz uma participação em uma faixa do disco), até meados da década de 80.

Em 1981, William Ackerman, fundador do selo Windham Hill, viu Hedges tocar e assinou com ele um contrato com a gravadora, em um guardanapo de papel. O resultado foi o primeiro disco, Breakfast in the Field e, depois, em 1984, a obra prima Aerial Boundaries.

Em dezembro de 1997, Michael Hedges voltava do aeroporto de San Francisco, na Califórnia, retornando de uma viagem. Em uma estrada perigosa, em uma curva, perdeu o controle do carro, caindo em uma ribanceira, morrendo na hora. Seu carro e seu corpo foram encontrados apenas vários dias depois.

Destaque para as faixas Aerial Boundaries, Ragamuffin, e Spare Change – instigantes, complexas e interessantes.

Pode ser encontrado em: CD / Vinil / Sites de Streaming selecionados. O CD é excelente, tanto o nacional quanto o importado, e o Vinil nacional é muito muito bem prensado e soa fenomenal – obrigatório e fácil de achar em sebos e lojas de vinil usado.

Boundaries”.

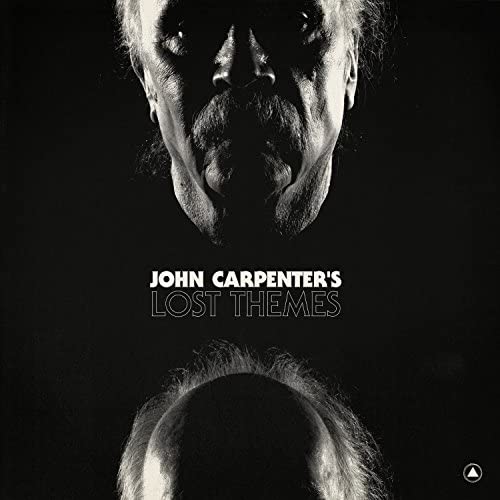

John Carpenter’s Lost Themes (Sacred Bones Records, 2015)

John Carpenter é um bem conhecido diretor, produtor e escritor de filmes de terror e ficção científica, mais conhecido pelos seus trabalhos nas décadas de 70 e 80 – principalmente pela série de filmes Halloween (nos quais estrelava a bela atriz Jamie Lee Curtis), e filmes como Fuga de Nova York e Os Aventureiros do Bairro Proibido (ambos com Kurt Russell), e Starman – O Homem das Estrelas (que rendeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator para o célebre Jeff Bridges) – ponto totalmente fora da curva na carreira do diretor, cujo tipo de filme sempre foi mais de puro entretenimento sem grandes pretensões artísticas (para os fãs do gênero, claro).

O que pouca gente sabe – diria que mais os fãs de carteirinha do diretor sabem e acompanham – é que Carpenter é também músico e compositor (e intérprete) de muitas trilhas sonoras da maioria de seus filmes – trilhas quase que somente executadas em teclados e sintetizadores, e com uma sonoridade eletrônica típica da década de 70 e 80, e típica dos sintetizadores analógicos disponíveis na época, como semi-modular VCS3 da Electronic Music Studios (EMS), de Londres, usado por John Paul Jones no Led Zeppelin e Rick Wright no Pink Floyd, além de luminares da música eletrônica da época, como Tangerine Dream (inclusive esse disco do Carpenter tem uma sonoridade que, em momentos, lembra bem o Tangerine Dream), Brian Eno, Jean-Michel Jarre, Kraftwerk, Klaus Schulze, entre vários outros.

Muitos dos filmes de Carpenter se tornaram cult – e eu mesmo gosto um bocado deles, principalmente os mais antigos e menos pretensiosos. Claro que suas trilhas – e os devidos discos das mesmas – também se tornaram cult e colecionáveis.

O interessante é que, com a proeminência de sua carreira de diretor de cinema diminuindo nos últimos 20 anos, sua influência como compositor de trilhas de música eletrônica permaneceu em certos círculos, influenciando uma série de artistas do gênero. E, como a reedição de várias de suas trilhas sonoras, o interesse comercial em suas música foi renovado, levando Carpenter a dedicar-se, nos últimos anos, exclusivamente à música, inclusive se apresentando ao vivo – e isso aos 70 anos de idade!

Em 2019 o diretor Iván Castell produziu o documentário The Rise of the Synths, que mostra a ascensão dos teclados e sintetizadores na música, citando John Carpenter como um dos influenciadores, ao lado de luminares do instrumento como Vangelis, Tangerine Dream e Giorgio Moroder. E o documentário é inteiro narrado pelo próprio John Carpenter!

Tudo isso levou Carpenter a se juntar ao filho Cody Carpenter – multi-instrumentista, produtor e engenheiro de gravação – e ao afilhado Daniel Davis – que é guitarrista, compositor e filho do guitarrista da banda britânica The Kinks. Com esse apoio, Carpenter pode compor, arranjar e executar o disco Lost Themes – que, na verdade, são temas novos, sem ligação com suas trilhas sonoras e filmes, mas que mantém o mesmo tipo de atmosfera de suas trilhas, além de uma sonoridade que transporta o ouvinte facilmente para a época e para esse tipo de música. Claro que esse disco não é para todos, mas sim para aqueles apreciadores. Aliás, dentre os inúmeros subgêneros de música eletrônica, esse é o que mais me agrada, já que sou um bocado fã de Jean-Michel Jarre, por exemplo.

Apesar de toda a vida dedicado à escrever, produzir e dirigir filmes, John Carpenter desde muito cedo foi influenciado a se aventurar na música por seu pai, que era um professor de música. O interesse por sintetizadores, Carpenter admite, é porque eles dão a habilidade de “soar grande com apenas um teclado”.

Nascido no estado de Nova York, Carpenter foi casado com a bela atriz Adrienne Barbeau, que apareceu em alguns dos seus filmes, e com quem teve o filho Cody – além de ser piloto certificado para helicópteros, os quais ele incluiu em alguns de seus filmes, pilotando-os ele mesmo.

Destaque especial para as faixas Fallen, e Purgatory, dentre outras.

Pode ser encontrado em: CD / Bandcamp / Vinil / Sites de Streaming selecionados. Eu não ouvi o Vinil (e bem que eu gostaria), somente o CD e o que está disponível em sites de streaming – ambos muito bons!